Selbstständiges Arbeiten ist für viele ein großer Traum: Immer mehr Menschen, wie Künstler*innen, Service-Anbieter*innen und Hersteller*innen, gründen Einzelunternehmen in ihren Fachgebieten und wählen ihre Aufträge, die Kundschaft und Kooperationspartner*innen selbst aus. Menschen, die sich mit einem Einzelunternehmen selbstständig machen, sind keinesfalls immer einsame Streiter*innen. Sie können auch Angestellte beschäftigen. Hier erfährst du alles zur Gründung eines Einzelunternehmens und die wichtigsten Fakten, die Einzelunternehmer*innen jeder Branche kennen sollten.

Auf einen Blick

- Rechtsform: Das Einzelunternehmen ist keine eigene Rechtsform, sondern sagt nur aus, dass du dein Unternehmen allein führst.

- Angestellte: Du kannst auch als Einzelunternehmer*in Angestellte haben.

- Haftung: Als Einzelunternehmer*in haftest du mit deinem privaten Vermögen.

- Kein Mindestkapital: Es ist kein festgelegtes Startkapital notwendig. Du entscheidest selbst, wie viel du investieren möchtest.

Was ist ein Einzelunternehmen?

Das Einzelunternehmen ist an sich keine eigene Rechtsform und sagt lediglich aus, dass du allein ein Unternehmen führst. Es gehört dir zu 100 Prozent und du kannst alle Entscheidungen allein treffen. Du kannst auch als Einzelunternehmer*in Personal einstellen und so dein Unternehmen erweitern und für Wachstum sorgen.

Welche Rechtsform hat ein Einzelunternehmen?

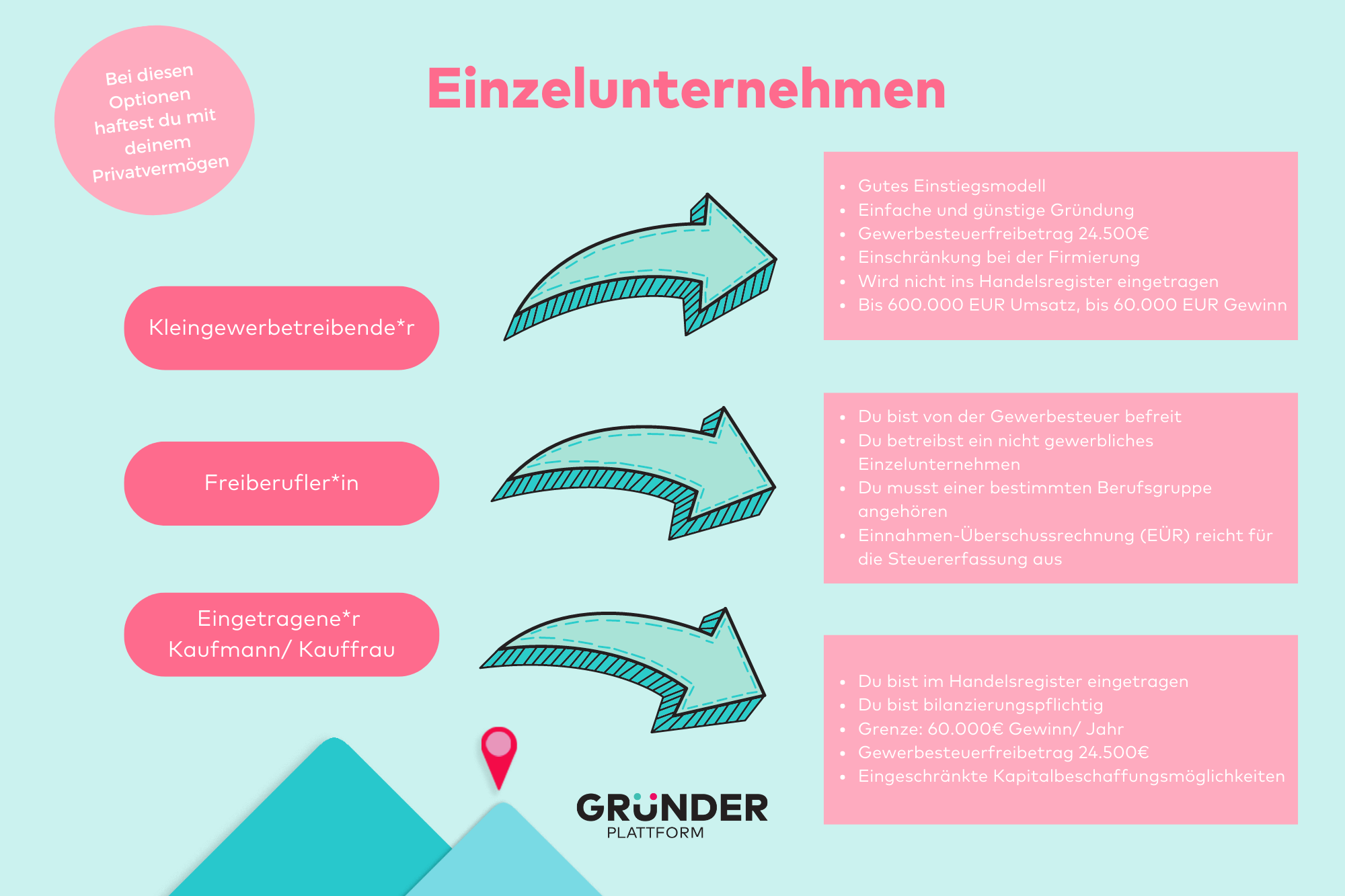

Die meisten Einzelunternehmer*innen gründen als:

Beachte aber, dass du dir die Bezeichnung „Freiberufler*in“ nicht aussuchen kannst – dafür musst du rechtliche Voraussetzungen erfüllen und einer bestimmten Berufsgruppe angehören, wie: Heilberufe, rechts-, steuer- und wirtschaftsberatende Berufe, naturwissenschaftliche/technische Berufe, sprach- und informationsvermittelnde Berufe. Hinzu kommen noch künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende und erzieherische Berufe. Auch Hebammen, Diplom-Psycholog*innen, Heilmasseur*innen und hauptberufliche Sachverständige gehören dazu.

Als Freiberufler*in betreibst du ein nicht-gewerbliches Einzelunternehmen, als Kleingewerbetreibende*r oder Kaufmann/Kauffrau darfst du dich zu den gewerblichen Einzelunternehmen zählen.

Hier eine Übersicht

Du bist dir nicht sicher, welche Rechtsform zu dir passt? Dann hilft dir unser Rechtsformfinder weiter.

Schritt für Schritt – die Gründung eines Einzelunternehmens

Die Gründung eines Einzelunternehmens ist meist unkompliziert und günstig.

Als Freiberufler*in gründest du einfach und kostenlos und kannst von einem auf den anderen Tag in deine Selbstständigkeit starten. Das ist auch bei der Gründung eines Kleingewerbes der Fall, allerdings kommen noch die Gebühren für die Gewerbeanmeldung dazu.

Unsere Start-Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Gründung deines Unternehmens.

Die richtige Geschäftsform – was passt zu meinem Business?

Online-Sprechstunde mit Maria Keutel von WalBee

Steuerliche Besonderheiten bei der Gründung eines Einzelunternehmens

Egal ob Freiberufler*innen, Kleingewerbetreibende, eingetragene Kaufleute, Inhaber*innen einer GmbH oder UG – sie alle unterliegen der Einkommensteuerpflicht.

Allerdings gibt es Unterschiede bei Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer.

Sobald du ein Gewerbe angemeldet hast (also Freiberufler*innen ausgenommen), zahlst du auch Gewerbesteuer. Kleingewerbetreibende und Kaufleute haben den Vorzug eines Gewerbesteuerfreibetrags in Höhe von 24.500 EUR.

Für Freiberufler*innen besteht jedoch ein Gewerbesteuerrisiko. Wenn ein Physiotherapeut in seiner Physiotherapiepraxis selbst entwickelte Trainingsutensilien verkaufen möchte, so ist das eine Tätigkeit gewerblicher Art. Im Zweifel solltest du vor der Planung und Umsetzung deine*n Steuerberater*in ansprechen.

Beachte: Sobald du Personal beschäftigst, kommen noch die Lohnsteuer und die Abgaben zur Sozialversicherung dazu.

Melde jetzt dein Unternehmen mit uns an!

Wir helfen dir in einer Online-Session bei deiner Gewerbeanmeldung und steuerlichen Erfassung. Du solltest unbedingt teilnehmen, wenn du jetzt gründen möchtest und ein Smartphone mit aktuellem Betriebssystem besitzt. Die Online-Sessions findet Donnerstag, von 17:00 bis 18:00 Uhr statt. Wir freuen uns auf dich!

Wirtschafts-Identifikationsnummer

Seit November 2024 gibt es die Wirtschafts-Identifikationsnummer. Diese bundesweit einheitliche Nummer dient zur eindeutigen Identifizierung in Steuer- und Verwaltungsangelegenheiten. Die Wirtschafts-IdNr. begleitet dein Unternehmen solange es existiert. Sie wird dir nach Gründung deines Einzelunternehmens automatisch zugewiesen. Du musst also nichts beantragen.

Buchhaltungspflicht eines Einzelunternehmens

Ein wenig beliebtes Thema ist für viele angehende Gründer*innen die Frage nach der Buchhaltung – auch hier ist die Wahl der Rechtsform entscheidend. Von ihr hängt ab, ob du die einfache Buchführung mit einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) machen kannst oder ob du zur doppelten Buchführung mit einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GUV) und Bilanz verpflichtet bist.

Freiberuflich Tätige dürfen eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen und haben es somit relativ einfach. Wer sich selbst darum kümmert, hat, bis auf die eigene Arbeitszeit, kaum zusätzliche Kosten.

Auch Kleingewerbetreibende und Kaufleute kommen mit der einfachen Buchführung und der EÜR aus, solange ihr Umsatz unter 800.000 EUR und der Gewinn unter 80.000 EUR im Jahr bleibt. Liegt einer dieser Werte darüber, greift die Bilanzierungspflicht.

In jedem Fall musst du kein BWL-Studium hinlegen, um beides bewältigen zu können. Hol dir Hilfe von einem Steuerbüro und schau dir auch unseren Leitfaden zu Finanzwissen an – wir erklären dir die wichtigsten Themen und welche Zahlen du wirklich kennen musst.

Firmennamen für Einzelunternehmen

Nicht zu vernachlässigen ist die Frage nach der Unternehmensbezeichnung, denn in der Namenswahl bist du als Einzelunternehmer*in leider nicht immer völlig frei. So musst du als Kleingewerbetreibende*r deinen Nachnamen mit angeben und darfst nicht nur einen Fantasienamen benutzen – beispielsweise Bäckerei Müller, Inh. Petra Müller.

Als Freiberufler*in nutzt du ebenfalls deinen Nachnamen und es ist natürlich vorteilhaft, wenn der Firmenname auch auf die Tätigkeit schließen lässt, die du anbietest – beispielsweise Schmidt Design.

Kaufleute dürfen sich Fantasienamen für ihre Einzelunternehmen geben, müssen aber die Rechtsform anfügen – etwa Kleideroase e. K., Kleideroase UG (haftungsbeschränkt) oder Kleideroase GmbH.

Brauchst du noch mehr Infos und Ideen? Dann schau auch in den Artikel Firmennamen finden.

Haftung bei Einzelunternehmen

Bei Einzelunternehmen gilt die persönliche Haftung. Das bedeutet, dass es keine Trennung zwischen deinem Geschäfts- und deinem Privatvermögen gibt. Somit ist dein persönliches Hab und Gut bei Insolvenz oder einem Rechtsstreit nicht geschützt.

Das klingt auf den ersten Blick beunruhigend, doch in der Realität ist die persönliche Haftung halb so wild. Wenn du etwa Content-Creator*in oder virtuelle Assistenz bist, besteht kein großes Risiko, dass dich jemand verklagt und hohe Geldsummen von dir einfordert. Grundsätzlich hast du aber immer die Möglichkeit, entsprechende Versicherungen abzuschließen, um dich im Falle von Zahlungen zu schützen.

Jedoch gibt es Branchen, bei denen ein höheres unternehmerisches Risiko besteht. Etwa wenn du Medizinprodukte oder teure Maschinen verkaufst – oder etwas komplett Neues und Innovatives auf den Markt bringst. Dann ist eine Kapitalgesellschaft mit Haftungsbeschränkung oft die bessere Wahl für dich.

Bei einer Kapitalgesellschaft haftest du gegenüber Gläubiger*innen nur mit dem Kapital deines Unternehmens. Eine Kapitalgesellschaft ist -per Definition jedoch kein Einzelunternehmen. Dennoch kannst du verschiedene Rechtsformen der Kapitalgesellschaft auch ohne weitere Partner*innen gründen. Das wären etwa:

- UG – Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt): Für eine UG benötigst du lediglich einen Euro als Stammkapital. Über die Ansparpflicht aus deinen Gewinnen wird das Kapital weiter aufgestockt, bis 25.000 EUR erreicht sind. Ist das der Fall, kannst du die UG in eine GmbH umwandeln.

- Ein-Personen-GmbH: Bei der Ein-Personen-GmbH bist du der/der alleinige Gesellschafter*in und Geschäftsführer*in in einem. Wie bei einer „normalen“ GmbH benötigst du auch hier ein Stammkapital von 25.000 EUR.

- Kleine AG: Für die meisten Soloselbstständigen ist die kleine AG eher nicht relevant. Die Gründungsmodalitäten sind hoch, das Stammkapital liegt bei 50.000 EUR und man braucht einen Aufsichtsrat, der aus mindestens drei Personen besteht.

Hinweis: Eine haftungsbeschränkte Rechtsform schützt dich nicht zu 100 Prozent vor der privaten Haftung. Nimmst du etwa ein Existenzgründerdarlehen bei der Bank auf, wirst du dafür privat haften müssen.

Steuern und Buchführung bei Kapitalgesellschaften

Bist du Gesellschafter*in einer Ein-Personen-Gesellschaft zahlst du 25 Prozent Kapitalertragsteuer auf die Gewinnausschüttung deines Unternehmens. Für deine Kapitalgesellschaft selbst führst du Körperschaftssteuer ab.

Als Geschäftsführer*in deiner Kapitalgesellschaft bist du Angestellte*r deines eigenen Unternehmens. Somit erhältst du ein festes Gehalt wie jede*r andere Mitarbeitende. Achte jedoch darauf, dass dein Gehalt nicht zu hoch, sondern branchenüblich ausfällt und nicht der Verdacht einer verdeckten Gewinnausschüttung entsteht. Dein Gehalt versteuerst du über deine Einkommensteuer.

Startest du mit einer Kapitalgesellschaft bist du von vornherein zur doppelten Buchführung und Bilanzierung verpflichtet, was nicht nur komplizierter und zeitaufwendiger, sondern auch die teuerste Form der Buchhaltung ist.

Fazit

Bevor du dich zur Gründung eines Einzelunternehmens entschließt, sei dir im Klaren darüber, was du mit deinem Unternehmen vorhast - dein Geschäftsmodell sorgt für Klarheit - und das ist ausschlaggebend für die Wahl der Rechtsform für deine Selbstständigkeit. Du kannst wählen zwischen Freiberufler*in, Kleingewerbetreibende*r oder Kaufmann/Kauffrau e. K. Die einzelnen Rechtsformen unterscheiden sich in den Gründungsschritten (Aufwand und Gründungskosten), Buchhaltungspflichten und den Steuern. Auch bei der Namensgebung hast du lediglich als eingetragene*r Kaufmann/Kauffrau die Möglichkeit, dir einen Fantasienamen zu geben.

Vielleicht ist aber für dich die Frage der Haftung die Wichtigste – verkaufst du deine Fähigkeiten beispielsweise als Virtuelle Assistenz, hast du kaum finanzielle Risiken, da du weder ein Büro noch Personal oder teures Equipment benötigst. So könntest du als Kleingewerbetreibende*r einfach und problemlos in deine berufliche Unabhängigkeit starten.

Planst du hingegen die Gründung eines innovativen und nachhaltigen Unternehmens, für das du in vielerlei Bereichen investieren musst, Partnerschaften und Verpflichtungen eingehst und finanziell in Vorleistungen gehst, ist dein Haftungsrisiko höher. Als Ein-Personen-Kapitalgesellschaft, etwa eine UG (haftungsbeschränkt) oder als Ein-Personen-GmbH, lässt dich die Haftungsbeschränkung vermutlich ruhiger schlafen und verleiht deinem Unternehmen zusätzliches Ansehen und Glaubwürdigkeit.

Vergiss nicht – du musst über Steuerrechtliches und Buchführung nicht alles wissen, sondern nur so viel, dass du gute Entscheidungen treffen kannst. Hole dir Unterstützung bei allen Themen, bei denen du dich unsicher fühlst, und konzentriere dich auf deine Fähigkeiten und Stärken. Dann steht dem Erfolg deines Einzelunternehmens nichts im Weg.