Du möchtest den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und ein Kleingewerbe anmelden, stehst aber vor einem großen Fragenberg? Wir nehmen dich auf diesem Weg an die Hand. Denn die Anmeldung deines Kleingewerbes ist zwar nicht kompliziert, jedoch mit vielen Schnittstellen verbunden. Finanzamt hier, Handelskammer da – du könntest schnell den Überblick verlieren. Folge einfach unserem Kleingewerbe-Ratgeber.

Was ist ein Kleingewerbe? Dein Umsatz zählt!

Wer ein Kleingewerbe anmelden will, muss zuvor natürlich ein Gewerbe gegründet haben. Die Voraussetzung für die Anmeldung eines Kleingewerbes ist, dass du als Einzelunternehmer*in startest oder mit einem oder mehreren Mitgründenden eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) wählst (also die Rechtsform einer natürlichen Person) und deine jährlichen Einnahmen folgende Grenzen nicht überschreiten:

- 800.000 EUR Umsatz

- 80.000 EUR Gewinn

Ganz kurz und knapp können wir dir gleich sagen: Ein Kleingewerbe anzumelden, lohnt sich besonders in zwei Fällen: Wenn du ein Einzelunternehmen gründest und/oder wenn du saisonal oder nebenberuflich selbstständig bist und deine Umsätze niedriger sind. Denn ein Kleingewerbe musst du nicht im Handelsregister eintragen lassen und du bist nicht zu einer kaufmännischen Buchführung verpflichtet – du sparst dir also eine Menge Papierkram.

Achtung: Ein Kleingewerbe hat nichts mit einem Kleinunternehmen zu tun!

Kleingewerbe anmelden – wer kann das machen und wieso?

Wenn du mit einer selbstständigen Tätigkeit in deine berufliche Zukunft starten willst, weißt du vielleicht schon, dass dabei zwischen Gewerbe und freien Berufen unterschieden wird. Der Begriff Kleingewerbe steht für eine Möglichkeit, mit einer Art Light-Version in die Welt des Gewerbes einzusteigen. Dein Gewerbe wird dann (noch) nicht ins Handelsregister eingetragen und unterliegt (noch) nicht den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

Eine entscheidende Voraussetzung, um ein Kleingewerbe zu betreiben, sind die Einnahmen, die dein Unternehmen pro Jahr erwirtschaftet. Dafür gibt es zwei Grenzsetzungen:

- Maximal 80.000 EUR Gesamtgewinn pro Jahr

- Maximal 800.000 EUR Gesamtumsatz pro Jahr

Weitere Voraussetzungen, ein Kleingewerbe anzumelden, sind:

- Volljährigkeit

- eine Meldeadresse in Deutschland

- für Nicht-EU-Ausländer*innen: eine Aufenthaltserlaubnis

Es gibt darüber hinaus viele branchenabhängige Dokumente, die du für die Anmeldung einreichen musst, z. B. ein polizeiliches Führungszeugnis bei der Gründung einer Partnervermittlung oder einen Meistertitel im Handwerk.

Bevor wir mit den einzelnen Schritten loslegen, beachte noch einmal die folgenden Punkte, denn diese sind ausschlaggebend dafür, ob ein Kleingewerbe das Richtige für dich ist:

- Finde heraus, ob du überhaupt ein Gewerbe anmelden musst. Wenn deine Tätigkeit in die Kategorie Freie Berufe fällt, gelten andere Vorgaben für dich.

- Falls deine Tätigkeit als Gewerbe gilt, überlege dir, welche der beiden möglichen Rechtsformen (Einzelunternehmen oder GbR) für dich passt. Wenn keine passt, gelten die folgenden Schritte zwar auch bei anderen Rechtsformen für dich, aber dann kommen noch weitere hinzu.

- Wenn du auf jeden Fall ein Kleingewerbe betreiben willst – also im Rahmen einer der beiden dafür vorgesehenen Rechtsformen – bist du, genau wie in den Freien Berufen, von der Pflicht befreit, dich ins Handelsregister eintragen zu lassen. Du könntest es trotzdem freiwillig tun, aber das hätte höchstens Image-Vorteile für dich.

- Ohne Handelsregistereintrag benötigst du für dein Kleingewerbe keinen Firmennamen. Du kannst dennoch einen nutzen, führst deine Geschäfte aber immer mit deinem vollständigen Namen. Den musst du zusammen mit deinem Unternehmensnamen angeben.

- Ohne Handelsregistereintrag bist du außerdem von der Pflicht zur kaufmännischen Buchführung befreit.

Neugierig, welcher Unternehmertyp du bist?

Melde dich an, um den Test zu machen!

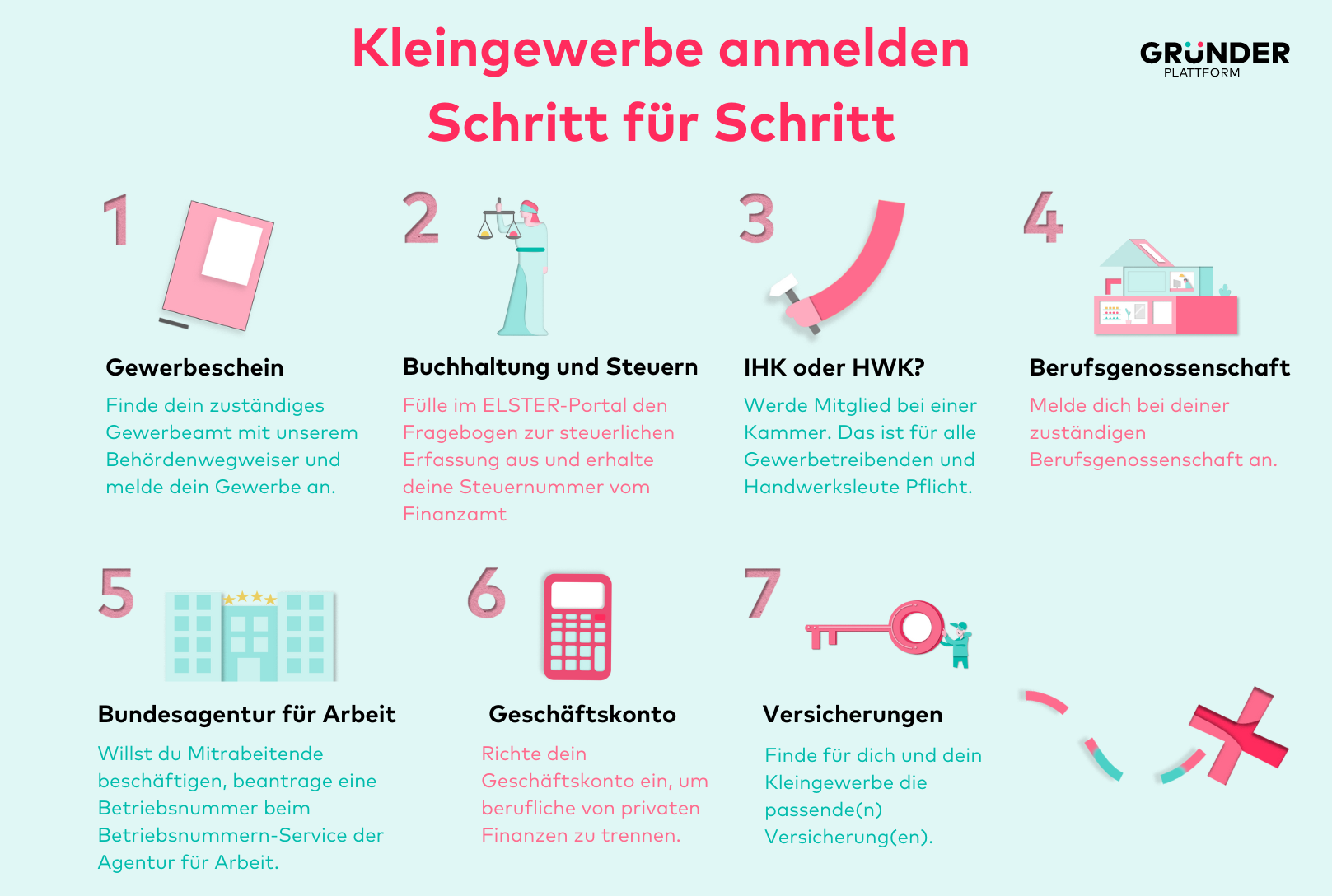

Schritt für Schritt ein Kleingewerbe anmelden – so geht’s

Wenn du alle wichtigen Dokumente zusammengetragen hast, ist die Anmeldung schnell gemacht. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, was es zu tun gibt, wenn du ein Kleingewerbe anmelden möchtest. Das sieht erst mal nach viel Arbeit aus, ist aber eigentlich überschaubar und geht schneller, als du denkst. Es kann auch Spaß machen, sich den formalen Rahmen für deine Selbstständigkeit oder dein Unternehmen zu erschließen und Kontakte zu den zuständigen Fachleuten zu knüpfen.

Schritt 1: Gewerbeschein

Den erhältst du vom zuständigen Ordnungs- oder Gewerbeamt am Standort deines Betriebs. Unser Behördenwegweiser hilft dir hier weiter. Du kannst die Anmeldung persönlich oder schriftlich einreichen. In manchen Regionen ist eine Online-Gewerbeanmeldung möglich. Ein persönlicher Termin ist vorteilhaft, um vor Ort aufkommende Fragen gleich zu besprechen und auch den Gewerbeschein gleich mitnehmen zu können. Die Anmeldegebühr für dein Kleingewerbe wird von der Gemeinde festgelegt. Die möglichen Kosten findest du weiter unten.

Es gibt übrigens keinen speziellen Kleingewerbeschein – Gewerbeanmeldung ist Gewerbeanmeldung. Der Unterschied zur herkömmlichen Gewerbegründung liegt in der gewählten Rechtsform.

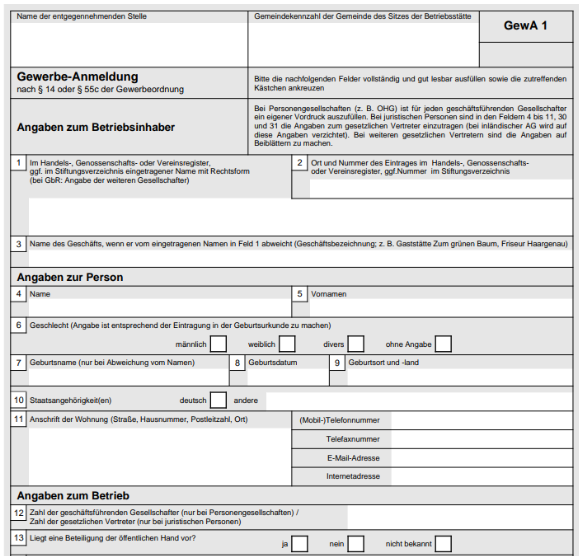

Für die Anmeldung deines Kleingewerbes benötigst du das Formular GewA 1. Es ist leicht auszufüllen und besteht aus den Angaben zum*r Betriebsinhaber*in, zur Person und zum Betrieb. Felder, die sich auf das Handelsregister beziehen, musst du nicht ausfüllen.

Schritt 2: Buchhaltung und Steuern

Nach deiner Gewerbeanmeldung gehst du auf das Portal ELSTER und füllst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, der an dein zuständiges Finanzamt übermittelt wird. In diesem Fragebogen gibst du unter anderem an, ob du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchtest oder nicht. Du bekommst einige Wochen darauf deine Steuernummer zugeschickt.

Während du ein Kleingewerbe anmeldest, kannst du dir bereits Gedanken über das Thema Steuern und Buchhaltung machen. Ein Steuerbüro kostet zwar Geld, erspart dir jedoch einiges an Arbeit rund um Steuererklärung, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Es kann auch deine monatliche Buchführung übernehmen. Mit etwas Disziplin kannst du aber auch ganz einfach selbst Rechnungen erstellen und Belege verwalten. Dafür gibt es mittlerweile super Buchhaltungs- oder Rechnungssoftware. Alles zum findest du in unserem Artikel über Steuern für Selbstständige.

TIPP: Etwa 40 Prozent deiner Einnahmen solltest du für die Steuer zurücklegen. Auch die Umsatzsteuer, die du von deinen Kund*innen einziehst, darfst du nicht einfach ausgeben. Dieses Geld gehört nämlich dem Finanzamt und ist auf deinem Konto nur ein durchlaufender Posten. Am besten, du sicherst es auf einem separaten Konto.

Schritt 3: IHK oder HWK?

Als Nächstes wirst du Mitglied bei einer Kammer. Das ist für alle Gewerbetreibenden und Handwerksleute Pflicht. Erkundige dich, welche IHK (Industrie- und Handelskammer) oder HWK (Handwerkskammer) für dich zuständig ist. Das hängt wieder davon ab, wo du gründest. Erkundige dich hier noch mal, ob du eine Genehmigung für deine Tätigkeit brauchst. Das ist zum Beispiel oft im handwerklichen Bereich der Fall. Mehr Informationen dazu findest du weiter unten im Abschnitt „Kleingewerbe anmelden im Handwerk“.

Schritt 4: Berufsgenossenschaft

Nun meldest du dich bei der Berufsgenossenschaft für deine Branche an, auch dies ist Pflicht. (Beachte, dass es hier eine Frist von einer Woche gibt, nachdem du ein Kleingewerbe gegründet hast.) Die Berufsgenossenschaft gehört zur Sozialversicherung und stellt die gesetzliche Unfallversicherung dar.

Schritt 5: Bundesagentur für Arbeit

Wenn du in deinem Kleingewerbe Mitarbeiter*innen einstellst, benötigst du außerdem eine Betriebsnummer von der Bundesagentur für Arbeit (auch wenn es um Auszubildende oder Minijobber*innen geht). Diese Nummer ist für deine Lohnbuchhaltung wichtig. Du kannst sie bequem online über den Betriebsnummernservice der Bundesagentur für Arbeit beantragen.

Schritt 6: Geschäftskonto

Mit der Gründung, spätestens mit der Anmeldung eines Kleingewerbes richtest du dir ein Geschäftskonto ein, um berufliche von privaten Finanzen zu trennen. Du kannst zur Bank deines Vertrauens gehen oder auch eine Online-Bank wählen.

Schritt 7: Versicherungen

Hast du dein Kleingewerbe angemeldet, ist es Zeit, sich um die passenden Versicherungen zu kümmern. Du bist nicht automatisch sozialversichert, hier brauchst du also eine Alternative. Dafür hast du folgende Möglichkeiten:

- private Krankenversicherung oder freiwillige gesetzliche Krankenversicherung

- freiwillige Arbeitslosenversicherung

- gesetzliche Rentenversicherung oder private Altersvorsorge

- Berufsunfähigkeitsversicherung

Diese Versicherungen betreffen vor allem deine Person. Doch auch dein Kleingewerbe will versichert werden. Zum Beispiel mit:

- Gewerbeversicherungen (z. B. für Händler*innen, Gastronom*innen oder Handwerker*innen)

- Rechtsschutzversicherung

- Betriebshaftpflichtversicherung

- Cyber-Versicherungen

Wie solltest du dein Unternehmen versichern?

Finde jetzt heraus, welche Versicherungen du wirklich brauchst.

Schritt 8: Weitere Hinweise

Du hast dein Kleingewerbe erfolgreich angemeldet? Dann haben wir hier noch ein paar Tipps, was darüber hinaus auf dich zukommen kann:

- Das Gewerbeaufsichtsamt kann sich bei dir melden. Es prüft, ob du die Vorschriften des Arbeitsschutzes und Umweltschutzes einhältst.

- Wenn du beispielsweise planst, einen Laden umzubauen, solltest du mit der zuständigen Baubehörde Kontakt aufnehmen.

- Du hast mit Lebensmitteln und Hygiene zu tun? Dann gibt es strenge Vorschriften, und eines Tages wird sicher auch das Gesundheitsamt vor deiner Tür stehen.

- Hast du an eine professionelle Website gedacht? Hier sind Impressum, Datenschutz und AGB sehr wichtig.

- Damit du, nachdem du dein Kleingewerbe angemeldet hast, auch erfolgreich bist, solltest du effektives Marketing betreiben. Du musst Kund*innen gewinnen, die wiederum anderen von dir erzählen, damit dein Business bekannt wird. Hier erfährst du alles Wichtige zu Marketing und Vertrieb.

Übrigens: Bei deiner Gewerbeanmeldung wirst du auch gefragt, ob du dein Unternehmen haupt- oder nebenberuflich gründest. Da geht es nur um die Information, ansonsten wird das keinen Unterschied für dich machen. Und noch ein kleiner Tipp: Es kann ratsam sein, deine Daten nicht für Werbe- und Informationszwecke freizugeben, jedenfalls wenn du nicht mit Werbung überhäuft werden willst.

Kleingewerbe anmelden: Diese Kosten kommen auf dich zu

Ein Gewerbe anzumelden, ist nur mit geringen Kosten verbunden. Sie variieren von Gemeinde zu Gemeinde, hier findest du eine exemplarische Auflistung (Stand: 2024).

- Leipzig: 22 EUR

- Berlin: 15 EUR

- Hamburg: 20 EUR

- Dortmund: 26 EUR

- Düsseldorf: 26 EUR

- Köln: 26 EUR

- Essen: 26 EUR

- Frankfurt a. M.: 28 EUR

- München: 47 EUR

- Stuttgart: 57,50 EUR

Die Kosten für die Gewerbeanmeldung kann auch variieren – manche Gemeinden unterscheiden, ob du dein Kleingewerbe online anmeldest oder vor Ort, oder ob du alleine oder mit anderen gründest.

Vor- und Nachteile, ein Kleingewerbe zu gründen

Vorteile

Nachteile

Rechtsformen für Kleingewerbe

Ein Kleingewerbe ist keine Rechtsform. Trotzdem spielt das Thema Rechtsform im Kontext des Kleingewerbes eine wichtige Rolle. Das liegt daran, dass die Wahl deiner Rechtsform bei der Gründung eines Kleingewerbes stark eingeschränkt ist. Du kannst entweder Einzelunternehmer*in sein oder als Team eine GbR gründen. Alle anderen Rechtsformen sind ausgeschlossen, da sie nur im Rahmen der Rechtsgrundlage des HGB möglich sind, in den das Kleingewerbe nicht fällt.

Das Einzelunternehmen ist eine beliebte Rechtsform, da es sehr unkompliziert und kostengünstig zu gründen ist. Bei der GbR ist das ähnlich, aber sie bezieht mehrere Personen ein.

Beide Rechtsformen sind nicht haftungsbeschränkt. Das bedeutet, dass du mit deinem Privatvermögen für die Schulden deines Unternehmens haftest. Bei einer GbR haften die Gesellschafter*innen auch füreinander, wenn dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Es ist daher immer eine gute Idee, einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag aufzusetzen, der das Verhältnis der Gesellschafter*innen zueinander regelt. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle: Eine GbR entsteht automatisch, sobald sich mehrere Personen zusammentun. Mach dir bewusst, was das bedeutet, wenn du im Team gründest.

Sobald dein Unternehmen die vorgesehenen Grenzen an Umsatz und/oder Gewinn überschreitet, verändert sich deine Rechtsform. Dein kleingewerbliches Einzelunternehmen wird dann zur Rechtsform Kaufmann e.K. und eure GbR zu einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG).

Die Wahl der passenden Rechtsform ist in vielen Fällen nicht einfach eine Entscheidung nach Belieben, sondern an bestimmte Kriterien geknüpft. Unser Rechtsformfinder hilft dir, die passende zu finden.

Buchführung und Steuern zahlen mit einem Kleingewerbe

Auch im Kleingewerbe zahlst du Einkommensteuer, denn du musst deinen Gewinn versteuern. Wie hoch, wird bei deiner Steuererklärung ermittelt. Nach dem ersten Jahr deiner Selbstständigkeit setzt das Finanzamt fest, in welcher Höhe du künftig Vorauszahlungen zu leisten hast. Diese fallen vierteljährlich an.

Außerdem musst du die Umsatzsteuer, die du von deinen Kund*innen einnimmst, an das Finanzamt überweisen. Du kannst sie mit der von dir gezahlten Umsatzsteuer verrechnen. Die Umsatzsteuervoranmeldung machst du monatlich oder ebenfalls vierteljährlich. Ausnahme: Du machst von der bereits erwähnten Kleinunternehmerregelung Gebrauch und lässt dein Kleingewerbe von der Umsatzsteuer befreien.

Auch Gewerbesteuer wird unter Umständen fällig. Es gilt allerdings für dein Kleingewerbe ein Freibetrag: Wenn dein jährlicher Gewinn unter 24.500 EUR liegt, bist du davon befreit.

Solange dein Unternehmen in den Rahmen des Kleingewerbes fällt, brauchst du nur die einfache Buchführung zu betreiben, bei der eine einfache Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) ausreicht. Themen wie doppelte Buchführung und Bilanzierung werden erst dann relevant, wenn du den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) unterliegst. Diese Einsparung von Verwaltungsaufwand ist auf jeden Fall praktisch und wird oft als ein entscheidender Vorteil betont. Hier hilft es aber, sich Folgendes klarzumachen: Erstens lassen sich in unseren modernen Zeiten viele gängige Verwaltungsaufgaben mit praktischen Buchhaltungsprogrammen meistern, die direkt an Online-Banking-Funktionen und Rechnungsstellung anschließen. Zweitens kann man sich in alles einarbeiten. Mit ein bisschen Übung geht einem vieles, was am Anfang kompliziert erscheint, schon nach einiger Zeit ganz leicht und routiniert von der Hand. In jedem Fall ist es gut, sich regelmäßig mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, um immer einen guten Überblick zu behalten.

Wenn du für dein Kleingewerbe eine Rechnung schreibst, gelten die gleichen Vorgaben wie für alle anderen Selbstständigen. Erforderliche Angaben sind:

- Namen und Adressen von Rechnungssteller*in und Empfänger*in

- deine Steuernummer

- Rechnungsdatum und -nummer

- Art der gelieferten Ware beziehungsweise Dienstleistung samt Liefer- oder Leistungszeitraum

- der Netto- und Bruttobetrag mit angewendetem Steuersatz oder Hinweis auf Kleinunternehmerregelung

Nutzt du die Kleinunternehmerregelung, dann musst du keine Umsatzsteuer ausweisen, musst aber in der Rechnung darauf hinweisen, dass du von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machst.

Kleingewerbe anmelden im Handwerk

Wenn du dich im handwerklichen Bereich selbstständig machst, läuft deine Gewerbeanmeldung etwas anders ab. Du musst dich an die Handwerkskammer (HWK) wenden. Hier lässt du dich zuerst in die sogenannte Handwerksrolle eintragen und bekommst damit einen gesonderten Gewerbeschein, der sich Handwerkskarte nennt. Prüfe jedoch, bevor du dein Kleingewerbe anmeldest, ob du deine Tätigkeit überhaupt in der Handwerksrolle registrieren lassen musst. Sie trifft nicht auf alle handwerklichen Berufe zu.

Kleingewerbe anmelden als Nebenerwerb

Wenn du dein Gewerbe nebenberuflich oder saisonal betreiben möchtest, liegst du voll im Trend. Nebenberuflich selbstständig zu sein, ist beliebt, und das Kleingewerbe kann ein idealer Rahmen dafür sein, wenn du dich mit einer der beiden möglichen Rechtsformen gut arrangieren kannst. Deine Umsätze und Gewinne werden bei einer Nebenbeschäftigung wahrscheinlich in den Rahmen passen. Aber ein wichtiger Tipp: Schau in deinen Arbeitsvertrag, wie dieser Punkt in deinem Unternehmen geregelt ist. Eventuell musst du dir dafür eine Erlaubnis von der Chefetage einholen.

Auch wenn du nebenberuflich gründest, musst du alle Schritte der Gewerbeanmeldung gehen. Dein Vorteil: Im Nebengewerbe bist du über deine Angestelltentätigkeit sozialversichert. Informiere dich dennoch, ob du eine Krankenversicherung oder andere Versicherungen in der Nebenbeschäftigung benötigst oder ob sich deine Beiträge dadurch evtl. erhöhen.

Den Papierkram abhaken!

Mit personalisierter Start-Anleitung zum ersten Umsatz

Alternativen zum Kleingewerbe

Muss man ein Kleingewerbe anmelden? Um die Anmeldung deines Gewerbes beim zuständigen Gewerbeamt kommst du natürlich nicht herum. Aber ob du es als Kleingewerbe anmeldest oder nicht, ist deine freie Entscheidung (solange du unter den Umsatzgrenzen bleibst).

Als Kleingewerbetreibende*r gründest du ohne Notar*in und Eintragung ins Handelsregister. Mit einem Kleingewerbe haftest du mit deinem gesamten Privatvermögen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du auch eine GmbH, UG oder sonstige Unternehmensform nach HGB gründen, musst dann aber eine notariell beglaubigte Eintragung ins Handelsregister veranlassen. Ein Kleingewerbe zu gründen, ist aufgrund der einfachen Prozesse und Buchführungsvorschriften für gewerbliche Gründer*innen attraktiv.

Wichtige Fragen rund um das Kleingewerbe

Alle Menschen, die in Deutschland gemeldet sind, können ein Kleingewerbe anmelden..

Du kannst jegliche selbstständige Aktivität als Kleingewerbe anmelden, die nicht unter die Gruppe der Freien Berufe fällt.

Ein neues Produkt deiner Marke kann unter deinem Kleingewerbe laufen, du musst dafür kein neues Kleingewerbe anmelden.

Die einzelnen Ämter haben unterschiedliche Preise, daher lässt sich nicht pauschal sagen, wie hoch die Kosten für eine Anmeldung des Kleingewerbes sind.

Bezüglich der Rechtsform hast du bei einem Kleingewerbe mehrere Möglichkeiten. Eine GbR muss beispielsweise nicht im Handelsregister angemeldet werden.

Ja, im Kleingewerbe zahlst du Umsatzsteuer.

Für die Gewerbesteuererklärung darfst du als Kleingewerbetreibende*r einen Freibetrag von 24.500 EUR pro Jahr ansetzen.