Welche Rechtsform soll dein Unternehmen haben? Das ist eine der Fragen, die du vor der Gründung zu klären hast. Dabei spielen eine Menge Faktoren eine Rolle. Etwa die Höhe des Startkapitals, das du aufbringen kannst, oder die Anzahl der Leute, mit denen du gründest. Auch die Haftungsrisiken, die mit deiner Geschäftsidee verbunden sind, solltest du berücksichtigen.

Gängige Rechtformen in Deutschland sind das Einzelunternehmen, die GmbH oder die GbR. Sie alle sind mit Vor- und Nachteilen verbunden. Welche das sind und wie du die passende Rechtsform für dein Unternehmen findest, erfährst du in diesem Ratgeber.

Was ist eine Rechtsform?

Die Rechtsform gibt den rechtlichen Rahmen vor, innerhalb dessen dein Unternehmen tätig wird. Sie hat juristische, persönliche, steuerliche und finanzielle Auswirkungen. So hängt von der Rechtsform zum Beispiel ab, ob und wie viel Eigenkapital du bei der Gründung aufbringen musst, wie viel Papierkram du zu erledigen hast und wie die Kreditwürdigkeit deines Unternehmens von Banken und anderen Geldgebern eingeschätzt wird.

Ein Unternehmen ohne Rechtsform kann es nicht geben. Sobald du deine Gründung offiziell machst und dein Unternehmen anmeldest, musst du dich für eine der möglichen Varianten entscheiden. Wenn du keine Angaben machst, gehen die Behörden davon aus, dass es sich bei deiner Firma um ein Einzelunternehmen oder um eine GbR (bei Teamgründungen) handelt.

Finde deine Rechtsform: Überblick und Rechtsform-Tool

In Deutschland stehen dir folgende Rechtsformen offen:

Einzelunternehmen

Zu den Einzelunternehmen zählen Freiberufler*innen und Einzelkaufleute.

Personengesellschaften

Gängige Personengesellschaften sind die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die offene Handelsgesellschaft (OHG), die Partnergesellschaft (PartG) und die Kommanditgesellschaft (KG).

Kapitalgesellschaften

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist wohl die bekannteste Rechtsform unter den Kapitalgesellschaften. Aber auch ihre kleine Schwester, die Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt (UG) zählt dazu. Ebenso die Aktiengesellschaft (AG).

Jede dieser Rechtsformen ist mit Vor- und Nachteilen behaftet. Die perfekte Rechtsform für dein Unternehmen gibt es nicht. Lies unseren Artikel durch, wäge das Für und Wider ab und triff dann deine Entscheidung. Du kannst dich dabei auch von einem/einer Notar*in deines Vertrauens unterstützen lassen. Wenn es später zur Beurkundung des Gesellschaftsvertrages kommt, ist die Beratung sogar kostenlos.

Es ist gut, die Basics zu diesem Thema zu kennen, aber du solltest dir die Sache auch nicht zu schwer machen: Uns ist kein Unternehmen bekannt, das an der falschen Rechtsform gescheitert wäre. Außerdem kannst du später immer noch die Rechtsform wechseln, falls du deine Entscheidung bereuen solltest oder dein Unternehmen aus der gewählten Rechtsform „herausgewachsen“ sein.

Du möchtest schnell wissen, welche der vielen möglichen Rechtsformen am besten zu deinem Vorhaben passt? Unser Rechtsformfinder hilft dir dabei, eine gute Entscheidung zu treffen.

Beantworte einfach unsere Fragen zu deinem Gründungsprojekt und dir werden alle Rechtsformen angezeigt, die infrage kommen. Abwägen und entscheiden musst du natürlich selbst.

Finde deine Rechtsform

Beantworte die Fragen und finde heraus, welche Rechtsform zu dir passt

Persönliche Haftung Ja Nein Weiß nicht

Kapital unter 25.000 € 25.000 € oder mehr Weiß nicht

Kreditchancen Nicht wichtig Wichtig Weiß nicht

Hörempfehlung: Im Ideencouch Podcast #40 geht Jan Evers mit dem Rechtsanwalt Jascha Allyene unterschiedliche Rechtsformen durch und zeigt auf, was aus rechtlicher Sicht für dich als Gründer*in zu beachten ist. UG, GbR, GmbH, eingetragene Kaufleute - hier steckt viel Input drin! Was deutlich wird: Die Wahl der Rechtsform hat viel mit Branchenimage und Haftung zu tun.

Die richtige Geschäftsform – was passt zu meinem Business?

Online-Sprechstunde mit Maria Keutel von WalBee

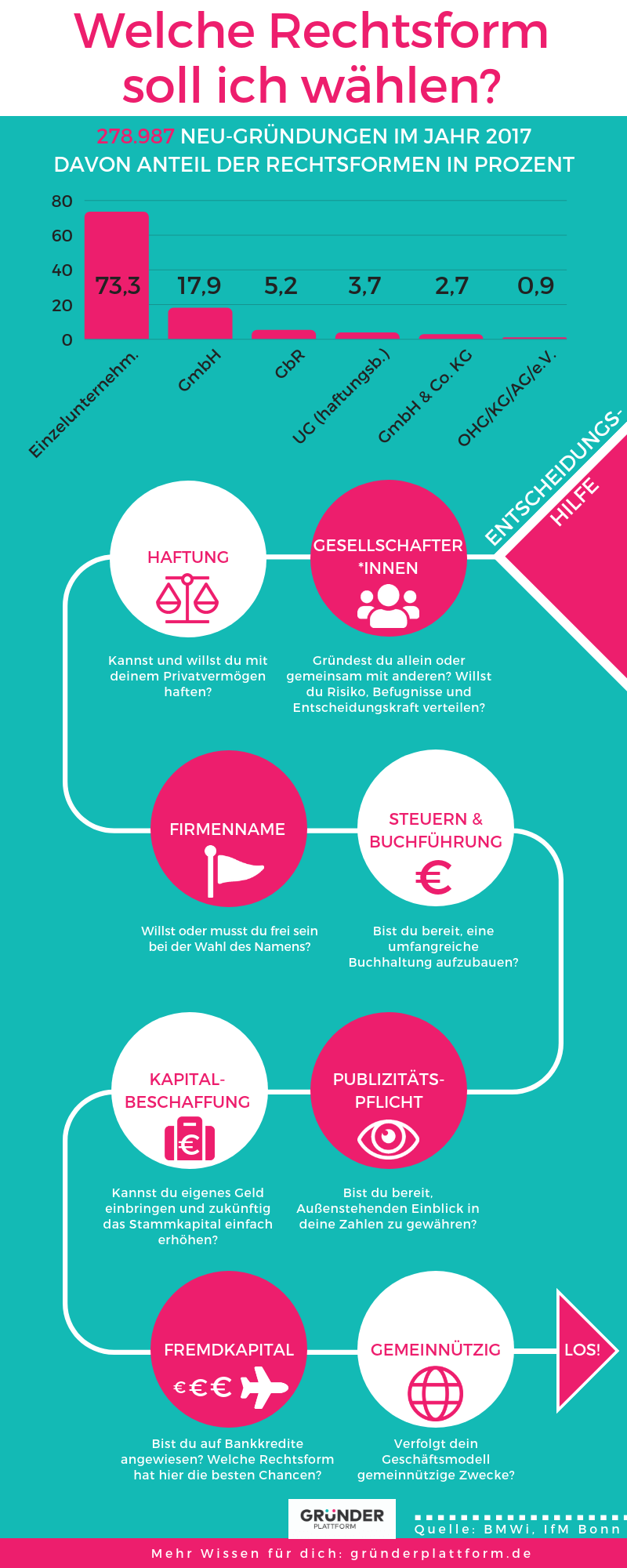

Die beliebtesten Rechtsformen

Das Einzelunternehmen ist die mit Abstand häufigste Rechtsform in Deutschland. Über zwei Millionen Selbstständige gehören in diese Kategorie (s. Abb. 1). Kein Wunder: Sie ist schnell gegründet, ohne dass Stammkapital oder ein notariell beglaubigter Vertrag benötigt würde. Als Einzelunternehmer*in triffst du alle unternehmerischen Entscheidungen selbst. Dafür haftest du mit deinem gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten deines Betriebs.

Mit großem Abstand folgen in der Beliebtheitsskala Kapitalgesellschaften, unter denen wiederum die klassische GmbH den größten Anteil ausmacht. Sie verdankt ihre Popularität unter Gründer*innen vor allem der Möglichkeit, die eigene Haftung auf das Gesellschaftsvermögen zu beschränken. Hinzu kommt, dass sie im Wirtschaftsleben einen guten Ruf genießt.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Vor allem größere Unternehmen treten als Kapitalgesellschaften am Markt auf.

Personengesellschaften belegen den dritten Platz. Hier liegt die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) vorne. Sie ist ähnlich unkompliziert gegründet, wie ein Einzelunternehmen: Sobald zwei und mehr Personen sich gemeinsam selbstständig machen, bilden sie automatisch eine GbR (es sei denn, sie geben etwas anderes an). Alle Partner*innen haften uneingeschränkt mit ihrem privaten Vermögen für die Schulden des Unternehmens, ein Stammkapital ist nicht vorgeschrieben.

Gemeinschaftliche Gründungen können auch die Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft (eG) in Erwägung ziehen (in Abb. 1 unter „Sonstige“).

| Rechtsform | Anzahl |

| Einzelunternehmen | 2.169.024 |

| Kapitalgesellschaften | 758.374 |

| Personengesellschaften | 402.466 |

| Sonstige | 229.333 |

Abb. 1: Die Verteilung der Rechtsformen in Deutschland 2019

(Quelle: eigene Darstellung nach Daten von Statista)

Kriterien für die Rechtsformwahl

Es hängt von deinen unternehmerischen Zielen, deiner Geschäftsidee und deiner Situation ab, welche Rechtsform am besten zu deinem Vorhaben passt. Folgende Kriterien spielen dabei eine Rolle:

- Anzahl der Gründer*innen: Gründest du allein oder mit anderen im Team?

- Höhe des Risikos: Wie hoch ist das wirtschaftliche Risiko deiner Gründung?

- Persönliche Haftung: Bist du bereit, mit deinem Privatvermögen zu haften?

- Höhe des Eigenkapitals: Wie viel Geld kannst du aufbringen?

- Einbindung von Geldgebern: Planst du, Investor*innen oder Gesellschafter*innen einzubinden?

- Eile: Wie schnell möchtest du loslegen?

- Marketing: Wie wichtig ist es dir, bei der Namenswahl für dein Unternehmen freie Hand zu haben?

- Buchführung: Wie viel Papierkram und Verwaltungsaufwand möchtest du dir aufbürden?

- Art der Tätigkeit: Zählt deine Tätigkeit zu den Freien Berufen?

- Gewinnerzielungsabsicht: Planst du ein soziales Unternehmen?

In Abbildung 2 haben wir die wichtigsten Kriterien, die du dir bei der Rechtsformwahl stellen solltest, als Entscheidungshilfe grafisch aufbereitet.

Die Rechtsformen unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich der Anzahl der Gründer*innen, der Besteuerung, der Haftungsregelung, der Einbindung von Geschäftspartnern und Investoren und des bürokratischen Aufwands. In der Tabelle unten (Abb. 3) haben wir die wichtigsten Unterschiede für dich zusammengefasst:

| Allein oder im Team? | Haftung | Stammkapital | Steuern | Buchführung | Firmenname | Einbindung Investoren | Transparenz | |

| Einzel-unternehmen | allein | unbeschränkt | nein | Einkommen-steuer, Gewerbe-steuer* | einfache Buchführung, EÜR, doppelte Buchführung** | Fantasienamen bei e. K. möglich | ungeeignet | kein Registereintrag |

| GbR | im Team | unbeschränkt | nein | Einkommen-steuer, Gewerbe-steuer* | einfache Buchführung, EÜR, doppelte Buchführung** | Name eines Eigentümers | ungeeignet | kein Registereintrag |

| OHG | im Team | unbeschränkt | nein | Einkommen-steuer, Gewerbe-steuer | Bilanz, doppelte Buchführung | Name des Eigentümers | ungeeignet | Eintrag ins Handelsregister |

| PartG | im Team | für berufl. Fehler haftet jeder für sich | nein | Einkommen-steuer | einfache Buchführung, EÜR | Name eines Eigentümers | ungeeignet | Eintrag ins Partnerschaftsregister |

| GmbH | beides (Ein-Personen- GmbH) | beschränkt | 25.000 EUR | Gewerbe- steuer, Körperschaft-steuer | Bilanz, doppelte Buchführung | Fantasiename möglich | gut geeignet | Eintrag ins Handelsregister |

| UG | beides (Ein-Personen-UG) | beschränkt | 1 EUR | Gewerbe- steuer, Körperschaft-steuer | Bilanz, doppelte Buchführung | Fantasiename möglich | gut geeignet | Eintrag ins Handelsregister |

| gGmbH | beides (Ein-Personen- gGmbH) | beschränkt | 25.000 EUR | Gewerbe- steuer, Körperschaft-steuer | Bilanz, doppelte Buchführung | Fantasiename möglich | gut geeignet | Eintrag ins Handelsregister |

Abb. 3: Gängige Rechtsformen im Vergleich

* gilt nur, wenn du ein Gewerbe angemeldet hast

** gilt erst ab 800.000 EUR Umsatz und 80.000 EUR Gewinn pro Jahr

Jetzt hast du schon mal einen groben Überblick über die Rechtsformen in Deutschland und die Kriterien, die für oder gegen einzelne Varianten sprechen können. In den folgenden Abschnitten werden wir uns die Details noch etwas genauer ansehen.

Personengesellschaften vs. Kapitalgesellschaften: Was sind die Unterschiede?

Der wichtigste Unterschied zwischen Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaften auf der einen Seite und Kapitalgesellschaften auf der anderen Seite liegt darin, dass erstere keine juristischen Personen und somit nicht rechtlich selbstständig sind. Daraus folgt, dass die Gesellschafter*innen bzw. Inhaber*innen selbst die Geschäftsführung übernehmen. Sie zahlen sich einen Teil der Gewinne als Privatentnahme aus. Bei Kapitalgesellschaften ist das anders: Hier gibt es angestellte Geschäftsführer*innen (das können, müssen aber nicht die Gesellschafter*innen sein) und bekommen dafür ein Geschäftsführergehalt.

Ein weiterer Unterschied, der in der öffentlichen Wahrnehmung im Vordergrund steht, liegt darin, dass du bei den erstgenannten für die Schulden deines Unternehmens mit deinem persönlichen Vermögen uneingeschränkt haftest. Bei Kapitalgesellschaften bleibt die Haftung der Gesellschafter*innen auf ihre Einlagen beschränkt. Ein totaler Ruin wird dadurch also ausgeschlossen. Allerdings lassen sich Banken für Kredite fast immer auch eine persönliche Bürgschaft der Gesellschafter*innen geben. Sobald du diese Bürgschaft unterschreibst, haftest du doch wieder – und zwar unbeschränkt mit deinem gesamten Privatvermögen.

Ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft zu gründen, ist einfach und schnell gemacht: Du brauchst dafür kein Stammkapital und keinen Termin bei einer Notarkanzlei. Eine Anmeldung beim Finanzamt (bei Freiberufler*innen) oder beim Gewerbeamt (bei Gewerbetreibenden) genügt. Der bürokratische Aufwand ist überschaubar, sowohl bei der Gründung, als auch später im laufenden Betrieb. Eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zum Ende eines Geschäftsjahres reicht dem Finanzamt aus. Ab 800.000 EUR Umsatz und 80.000 EUR Gewinn pro Jahr sind aber auch Einzelunternehmen und GbRs zur doppelten Buchführung verpflichtet. Personenhandelsgesellschaften wie die OHG oder KG müssen immer eine doppelte Buchführung vorlegen.

Im Unterschied dazu sind bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft deutlich mehr Dinge zu beachten. So benötigst du einen notariell beglaubigten Gesellschaftervertrag und eine Stammeinlage von mindestens 25.000 EUR. Zudem ist dein Unternehmen bilanzierungspflichtig, das heißt, dass du am Ende eines Geschäftsjahres eine komplette Bilanz inkl. doppelter Buchführung vorlegen musst. Zudem ist eine Eintragung in das Handelsregister Pflicht (mehr dazu erfährst du weiter unten). Dafür ermöglicht dir diese Rechtsform die Einbindung weiterer Gesellschafter*innen bzw. Geldgeber*innen.

Rechtsformen für bestimmte Tätigkeiten

Nicht alle Rechtsformen stehen allen Selbstständigen offen. So können Gewerbetreibende eine GmbH gründen, ihre freiberuflichen Kolleg*innen aber nicht (genauer gesagt: sie verlieren sämtliche Privilegien der Freiberuflichkeit, wenn sie es tun). Achtung, hier lauert übrigens ein verbreitetes Missverständnis: Die Kategorien „freiberuflich“ und „gewerbetreibend“ haben mit der Rechtsform erstmal wenig zu tun. Es handelt sich dabei um Begriffe aus dem Steuergesetz. Als freiberuflich gelten die sogenannten Katalogberufe. Das sind zum Beispiel Ärzt*innen, Anwält*innen oder Architekt*innen. Sie sind gegenüber den Gewerbetreibenden in einigen Punkten steuerrechtlich privilegiert - welche das sind und wie du erfolgreich als Freiberufler*in durchstartest, erfährst du in unserem Artikel „Freiberufler*in werden“.

Freiberufler*innen, die solo unterwegs sind, laufen unter der Rechtsform Einzelunternehmen. Tun sie sich mit anderen zusammen, entsteht automatisch eine GbR. Handelt es sich ausschließlich um Freiberufler*innen, können sie sich auch für die Partnerschaftsgesellschaft (PartG) entscheiden. Sie hat den Vorteil, dass die Haftung beschränkt werden kann. Jedes Mitglied haftet dann für seine beruflichen Fehler selbst.

Auch bei der Bezeichnung „eingetragener Kaufmann/Kauffrau“ (e. K.) handelt es sich nicht um eine eigenständige Rechtsform, sondern um eine Ergänzung. Sie sagt aus, dass ein/e Einzelunternehmer*in als Kaufmann oder Kauffrau in das Handelsregister eingetragen ist, womit ihre Geschäfte den Regeln des Handelsgesetzbuches unterliegen. Ob du dich als Kaufmann oder Kauffrau eintragen lassen kannst oder sogar musst, hängt unter anderem von der Betriebsgröße und von deinen Tätigkeiten ab.

Eingetragene Kaufleute, die allein selbstständig sind, haben die Rechtsform des Einzelunternehmens. Sobald sich mehrere Kaufleute zusammenschließen, bilden sie eine OHG, eine offene Handelsgesellschaft.

Rechtsformen für Einzel- und Teamgründung

Du hast schon gesehen, dass die Anzahl der Gründer*innen bei der Wahl der möglichen Rechtsformen eine Rolle spielt. Wenn du in deiner Firma die alleinige Verantwortung übernehmen möchtest, kommt am ehesten ein Einzelunternehmen infrage. Das bedeutet nicht, dass du alles allein machen musst. Es steht dir auch als Einzelunternehmer*in frei, beliebig viele Mitarbeitende um dich zu scharen. Lediglich die Inhaberschaft ist bei dieser Rechtsform auf eine Person beschränkt. Möchtest du deine unternehmerische Unabhängigkeit bewahren und zugleich dein Haftungsrisiko beschränken, ist die Gründung einer Ein-Personen-GmbH bzw. einer Ein-Personen-UG eine sinnvolle Alternative.

Für eine Teamgründung eignen sich alle anderen Rechtsformen, wobei die GbR, die OHG und die GmbH unter Gründer*innen am beliebtesten sind. Teamgründungen erfreuen sich auch bei Geldgebern großer Beliebtheit, weil sie in der Summe mehr Power, mehr Know-how und mehr Eigenkapital bedeuten und das Risiko auf mehreren Schultern verteilt werden kann.

Zu bedenken ist allerdings, dass mit der Größe des Teams auch der Abstimmungsbedarf wächst. Ein Gesellschaftsvertrag, der die Rechte, Pflichten und Haftungsrisiken aller Beteiligten klipp und klar regelt, ist unverzichtbar und kann später viel Ärger vermeiden. Er ist zwar bei einigen Rechtsformen, wie der GbR oder der PartG nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber dringend zu empfehlen.

Die Frage der Haftung bei Rechtsformen

Jedes Unternehmen muss für seine Schulden oder für mögliche Sach- und Vermögensschäden geradestehen. Wer konkret die Haftung dafür übernimmt, hängt unter anderem von der Rechtsform ab. Wäge ab, wie hoch das finanzielle Risiko deiner Gründung ist. Bist du bereit, persönlich mit deinem gesamten Vermögen dafür zu haften oder willst du deine Haftung auf die Höhe deiner Firmeneinlage beschränken? Diese Fragen solltest du vor der Wahl der Rechtsform klären.

Eine Hoffnung müssen wir dir allerdings nehmen: Eine „beschränkte Haftung“ bedeutet nicht, dass du von allen finanziellen Verpflichtungen befreit bist, die über das Gesellschaftsvermögen hinausgehen. Für Kredite wirst du in der Regel mit einer persönlichen Bürgschaft haften müssen, unabhängig von der Rechtsform. Auch wenn dir vorsätzliche Fehler nachgewiesen werden können, musst du mit deinem Vermögen für dadurch entstandene Schäden aufkommen. Die Haftungsbeschränkung kann dich aber davor bewahren, dein privates Vermögen anzutasten, wenn dein Unternehmen eine vertraglich zugesicherte Leistung nicht erbringen kann und die Kundschaft Schadenersatz fordert.

Bei Teamgründungen gibt es häufig Ärger, wenn ein Mitglied für die Versäumnisse des anderen einstehen muss. Dies ist u. a. bei der sogenannten gesamtschuldnerischen Haftung der Fall, die die Banken bei Teamgründungen verlangen. Mit der Gründung einer Partnergesellschaft lässt sich die Haftung zumindest teilweise beschränken: Bei dieser Rechtsform, die allerdings nur freiberuflich Tätigen offensteht, wird die Haftung für berufliche Fehler auf die Gesellschafter*innen beschränkt, die den Fehler begangen haben.

Dein*e Notar*in kann dich bei der Entscheidung unterstützen, indem er/sie dich umfassend über die Haftungsfragen der einzelnen Rechtsformen informiert.

Gesamtschuldnerische Haftung

Die gesamtschuldnerische oder auch solidarische Haftung hat zur Folge, dass alle Gesellschafter*innen eines Unternehmens gemeinsam für einen entstandenen Schaden haften, und zwar auch mit ihrem privaten Vermögen. Das ist per Gesetz zum Beispiel bei den Rechtsformen GbR und OHG der Fall. Die Gläubiger*innen der Firma können also ihre Forderung gegenüber jedem/jeder Gesellschafter*in der GbR oder OHG durchsetzen.

Durch einen entsprechenden Gesellschaftsvertrag könnt ihr festlegen, wie ihr intern mit der Frage der gesamtschuldnerischen Haftung umgehen wollt und ob ihr eventuell untereinander für einen Ausgleich sorgen möchtet. Da es hierbei um sehr viel Geld gehen kann, solltet ihr bei einer Teamgründung als GbR keinesfalls auf einen Gesellschaftsvertrag verzichten, auch wenn dieser nicht zwingend vorgeschrieben ist. Lasst euch zu diesem Punkt rechtlich beraten, damit eure Vereinbarungen später wirklich wasserdicht sind und keinen Spielraum für Interpretationen lassen.

Firmenname und Rechtsform

Was viele nicht wissen: Die Wahl der Rechtsform hat auch Auswirkungen auf den Namen, den ein neu gegründetes Unternehmen bekommt. Das kann für das Marketing ein entscheidendes Kriterium sein. So muss eine GbR die Vor- und Zunamen ihrer Gesellschafter*innen im Namen tragen. Daneben können auch Branchen-, Geschäfts- und sogar Fantasiebezeichnungen verwendet werden.

Größere Freiheit beim Firmennamen finden haben Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind. Da dort bereits viele Informationen über die Firma zu finden sind, können sie einen Personen-, Sach- oder Fantasienamen wählen. Allerdings muss die Rechtsform immer angeben werden, um die Haftungsverhältnisse deutlich zu machen.

Steuern und Buchführung

Die Rechtsform deines Unternehmens bestimmt nicht nur, wie teuer und kompliziert es am Anfang wird, sondern auch, welche bürokratischen Aufgaben dann später immer wieder auf dich zukommen. Überlege dir gut, ob du in der Lage und gewillt bist, die bürokratischen Pflichten zu erfüllen, die mit den einzelnen Rechtsformen einhergehen. Als Faustformel kannst du dir merken: Buchführungspflichtig sind alle Kaufleute, OHGs, KGs sowie Kapitalgesellschaften.

Auch die Besteuerung deines Unternehmens wird durch die Wahl der Rechtsform beeinflusst. Allerdings solltest du dir nicht zu viel erhoffen. Welche Rechtsform die größten steuerlichen Vorteile mit sich bringt, hängt auch davon ab, wie sich deine Geschäfte entwickeln. So ist eine PartG von der Gewerbesteuer befreit, während eine GmbH Gewerbe- und Körperschaftssteuer zahlen muss. Dir bleibt also nichts anderes übrig, als verschiedene Szenarien durchzurechnen, um abzuschätzen, welche Rechtsform die größten steuerlichen Vorteile bietet.

Eintrag in das Handelsregister und Publizitätspflicht

Bei einigen Rechtsformen ist ein Eintrag in das Handelsregister vorgeschrieben (etwa bei einer GmbH, einer UG, einer OHG, einer KG oder einer AG). Das Handelsregister gibt öffentlich Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Unternehmen und dient dazu, Rechtssicherheit im Geschäftsverkehr zu gewährleisten.

Wenn dein Unternehmen im Handelsregister steht, bist du verpflichtet, auf allen Geschäftsbriefen neben dem Namen des Unternehmens auch die Rechtsform, den Firmensitz und die Registernummer anzugeben.

Der Eintrag in das Handelsregister erfolgt über einen/eine Notar*in deiner Wahl. Diese*r übernimmt die Erstellung der Handelsregisteranmeldung. Anschließend beglaubigt er/sie deine Unterschrift unter dem Dokument. Das geht online über die Webseite der Bundesnotarkammer. Anschließend kümmert er/sie sich um die Eintragung deiner Gesellschaft in das Handelsregister. Durch die Mitwirkung von Notar*innen wird Rechtssicherheit hergestellt und Missbrauch vorgebeugt. Sie ist die Grundlage dafür, dass sich deine Geschäftspartner auf die Eintragungen im Handelsregister verlassen dürfen. Die Kosten für den Notartermin sind einheitlich geregelt und bemessen sich grundsätzlich nach dem Geschäftswert. Bei der Bundesnotarkammer findest du detaillierte Informationen zu den Notarkosten.

Auch ein freiwilliger Eintrag ist für bestimmte Unternehmensformen möglich. Sie gelten dann automatisch als kaufmännische Unternehmen. Aus einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) wird dadurch eine offene Handelsgesellschaft (OHG), ein Einzelunternehmen erhält den Zusatz e. K. (eingetragener Kaufmann/Kauffrau).

Einige Rechtsformen, etwa die GmbH, die UG oder die AG, müssen sich nicht nur in das Handelsregister eintragen lassen, sondern unterliegen darüber hinaus einer Publizitätspflicht. Das bedeutet, dass sie ihre Bilanz und unter Umständen noch mehr öffentlich machen müssen, damit alle Interessierten sie einsehen können. Manche Unternehmen befürchten dadurch Nachteile im Wettbewerb. Ob diese Befürchtung berechtigt ist, ist pauschal nicht zu beantworten, zumal die Publizitätspflicht auch Vertrauen bei Geschäftspartnern und Geldgebern schafft.

Kapitalbeschaffung und Fremdkapital

Auch die Frage, wie viel Kapital du für deinen Unternehmensstart benötigst und wo es herkommen soll, ist für die Wahl der Rechtsform von Belang. Welche Rechtsform am besten zu deinen Ansprüchen passt, hängt davon ab,

- ob du eher auf eine Bankfinanzierung, auf private Geldgeber oder auf dein Erspartes setzt,

- wie viel Kapital du zum Start aufbringen kannst und

- ob und wie du Investoren einbinden willst.

Bei Banken wird eine persönliche Haftung der Gründer*innen gerne gesehen. Deshalb ist es für ein Einzelunternehmen oder eine GbR oft einfacher, einen Kredit zu bekommen als für eine GmbH. Allerdings kann dies bei der GmbH über eine Bürgschaft gelöst werden, wie oben beschrieben. Die Einbindung von Investoren kann wiederum bei Kapitalgesellschaften leichter geregelt werden.

Welche Förderungen gibt es für dich?

Finde die passende Förderung

Rechtsformen für gemeinnützige Gründungen

Social Entrepreneur*innen, die mit ihrem Unternehmen nicht vorrangig Gewinne, sondern die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, können im Prinzip unter allen genannten Rechtsformen wählen. Allerdings ist die Sonderform der gemeinnützigen GmbH – gGmbH - wohl am ehesten auf ihre Belange zugeschnitten. Für soziale Unternehmen mit wenig Eigenkapital bietet sich die gemeinnützige Unternehmergesellschaft – kurz gUG (haftungsbeschränkt) an, die mit nur einem Euro Startkapital gegründet werden kann.

Nutze unseren Rechtsform-Finder

Dir schwirrt der Kopf von den vielen Abkürzungen, Regeln und Ausnahmen? Du bist immer noch unsicher, welche der vielen Rechtsformen am besten zu deinem Vorhaben passt? Keine Sorge. Unser Rechtsformfinder hilft dir dabei, eine gute Entscheidung zu treffen.

Beantworte einfach unsere Fragen zu deinem Gründungsprojekt und dir werden alle Rechtsformen angezeigt, die infrage kommen. Abwägen und entscheiden musst du natürlich selbst!

Hörempfehlung: Im Ideencouch Podcast #40 geht Jan Evers mit dem Rechtsanwalt Jascha Allyene unterschiedliche Rechtsformen durch und zeigt auf, was aus rechtlicher Sicht für dich als Gründer*in zu beachten ist. UG, GbR, GmbH, eingetragene Kaufleute - hier steckt viel Input drin! Was deutlich wird: Die Wahl der Rechtsform hat viel mit Branchenimage und Haftung zu tun.

Fazit: Keep it simple

Einzelunternehmen, GbR, GmbH, UG, OHG oder AG – welche Rechtsform ist denn nun die passende für dein Unternehmen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil so viele unterschiedliche Dinge dabei zu beachten sind. Aber du solltest sie auch nicht zu schwernehmen. Es ist ratsam, dich nicht zu früh und nicht zu lange damit zu beschäftigen. Wichtiger ist, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu entwickeln und früh zu testen, ob deine Geschäftsidee überhaupt auf Resonanz trifft. Vielleicht hilft dir die Erkenntnis, dass es DIE perfekte Rechtsform für dein Unternehmen gar nicht gibt.

Zwar lässt sich keine pauschale Empfehlung geben, aber als Orientierungshilfe sei erwähnt, dass ein Einzelunternehmen bzw. bei Teamgründungen eine GbR, PartG oder OHG für Gründer*innen fast immer eine gute Wahl sind. Der bürokratische und finanzielle Aufwand ist bei diesen Rechtsformen überschaubar, weshalb sie gerade für den Einstieg in die Selbstständigkeit gut geeignet sind. Wenn dein Unternehmen größer wird und du in deine neue Aufgabe als Unternehmer*in hineingewachsen bist, ist immer noch ein guter Zeitpunkt, die Rechstform zu wechseln und beispielsweise eine GbR in eine GmbH zu überführen. Das ist durchaus möglich und auch nicht ungewöhnlich.

Unser Rechtsformfinder hilft dir bei deiner Entscheidung – damit du gut vorbereitet in deine Selbstständigkeit starten kannst!

Das könnte dich auch interessieren: