Als Architekt*in selbstständig zu arbeiten, bietet dir kreative Freiheit und die Möglichkeit, eigene Projekte zu realisieren.

In diesem Ratgeber erfährst du, welche Schritte notwendig sind, um Architekt*in zu werden – vom Studium über die Bürogründung bis hin zu wichtigen rechtlichen und finanziellen Aspekten.

Carsten Hokema, ehemaliger Architekt und Gründer*innen-Coach von den ANDERSBERATER:INNEN, teilt mit dir seine wertvollsten Praxis-Tipps für einen erfolgreichen Start.

Architekt*in werden – ist ein Studium Voraussetzung?

Um als Architekt*in tätig zu sein, ist in Deutschland in der Regel ein abgeschlossenes Studium erforderlich. Die meisten Hochschulen setzen dafür die allgemeine Hochschulreife (Abitur) voraus. An Fachhochschulen genügt die Fachhochschulreife (Fachabitur). Zusätzlich verlangen viele Einrichtungen eine Mappe mit Arbeitsproben, ein Vorpraktikum oder das Bestehen eines Eignungstests.

Das Architekturstudium in Deutschland gliedert sich in einen Bachelor- und einen Masterstudiengang. Der Bachelor dauert in der Regel sechs bis acht Semester (drei bis vier Jahre), gefolgt vom Master mit einer Dauer von zwei bis vier Semestern (ein bis zwei Jahre). Insgesamt beträgt die Studienzeit somit etwa fünf bis sechs Jahre.

Im Architekturstudium erwirbst du ein breites Spektrum an Wissen und Fähigkeiten. Zu den zentralen Inhalten gehören:

- Entwerfen und Gestalten: Kreative Entwicklung von Bauprojekten.

- Baukonstruktion: Technische Grundlagen des Bauens.

- Baustoffkunde: Eigenschaften und Anwendung von Materialien.

- Bauphysik: Verständnis von Wärme-, Schall- und Brandschutz.

- Gebäudetechnik: Integration von technischen Systemen in Gebäude.

- Stadtplanung: Gestaltung und Entwicklung urbaner Räume.

- Architekturgeschichte: Entwicklung der Baukunst im historischen Kontext.

- Baurecht: Rechtliche Rahmenbedingungen des Bauens.

Diese Fächer bereiten dich umfassend auf die vielfältigen Aufgaben im Berufsfeld der Architektur vor.

Auch ohne Abitur gibt es Wege ins Architekturstudium. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und anschließender mehrjähriger Berufserfahrung in einem relevanten Bereich kannst du zum Studium zugelassen werden. Die genauen Voraussetzungen variieren je nach Bundesland und Hochschule. Manchmal ist zusätzlich das Bestehen einer Eignungsprüfung erforderlich.

Sogar für die Zulassung als Architekt*in ganz ohne Studium gibt es eine Ausnahme von der Regel, die in den Architektengesetzen der Bundesländer meist unter dem Titel „Voraussetzungen für die Eintragung“ aufgeführt ist. Voraussetzung ist, dass du Praxiserfahrung und die faktische Ausführung typischer Architektentätigkeiten nachweisen kannst.

Für die Finanzierung deines Studiums stehen verschiedene Fördermöglichkeiten zur Verfügung:

- BAföG: Staatliche Unterstützung für Studierende, abhängig vom Einkommen.

- Stipendien: Es gibt spezielle Stipendien für Architekturstudierende, wie das Deutschlandstipendium oder Förderungen des DAAD für Auslandsaufenthalte. Auch die Neufert-Stiftung unterstützt Studierende der Architektur.

- Bildungskredite: Zinsgünstige Darlehen zur Finanzierung von Studienphasen.

Es ist ratsam, sich frühzeitig über diese Möglichkeiten zu informieren und entsprechende Anträge zu stellen.

Vor dem Studium kann eine handwerkliche Ausbildung, etwa als Maurer*in, Tischler*in oder Zimmer*in wertvoll sein. Sie vermittelt praktische Kenntnisse des Bauens und ein Verständnis für Materialien und Konstruktionen, was im späteren Studium und Beruf von Vorteil ist.

Kostenloser Gründungs-Newsletter

Hol dir alle wichtigen Infos rund um deine Gründung direkt ins Postfach.

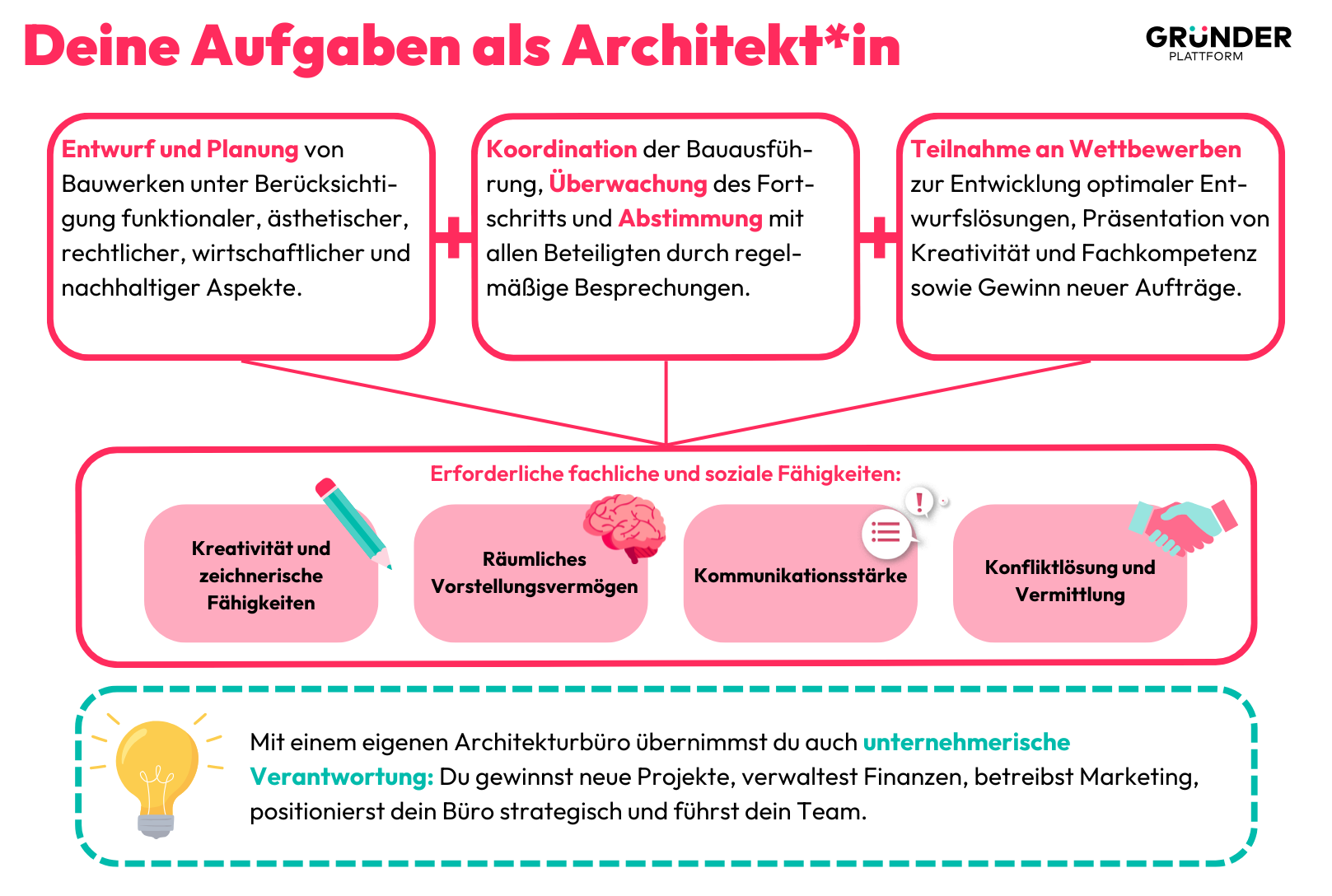

Deine Aufgaben als Architekt*in

Als Architekt*in übernimmst du vielfältige Aufgaben, die technisches Wissen und soziale Kompetenzen erfordern:

- Planung und Entwurf

Deine Hauptaufgabe besteht darin, Bauwerke zu entwerfen und zu planen oder Sanierungskonzepte für Bestandsbauten zu erarbeiten. Du versuchst, die Wünsche und Bedürfnisse der Bauherr*innen zu verstehen und bestmöglich in einen Grundriss umzusetzen. Du entwickelst kreative Konzepte und erstellst detaillierte Zeichnungen und Modelle. Dabei berücksichtigst du funktionale, ästhetische, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte gleichermaßen. Zudem achtest du auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. - Bauleitung und Abstimmung

Während der Bauphase koordinierst du die Umsetzung deiner Pläne. Regelmäßige Baubesprechungen dienen dazu, den Baufortschritt zu überwachen, Probleme zu lösen, die beteiligten Gewerke zu koordinieren und den weiteren Ablauf zu planen. An diesen wöchentlichen Treffen nehmen neben dir als Architekt*in auch Bauleiter*innen, Statiker*innen und Vertreter*innen der ausführenden Firmen teil. - Teilnahme an Wettbewerben

Architekturwettbewerbe sind ein zentrales Instrument, um für spezifische Bauaufgaben die bestmöglichen Entwurfslösungen zu finden. Als Architekt*in bieten sie dir die Gelegenheit, deine Kreativität und Fachkompetenz unter Beweis zu stellen und dich mit anderen Fachleuten zu messen. Erfolgreiche Wettbewerbsbeiträge helfen dir, neue Aufträge zu gewinnen und dein Portfolio zu stärken.

Aus diesen Aufgaben ergibt sich eine Reihe von fachlichen und sozialen Fähigkeiten, die im Architektenalltag unerlässlich sind:

- Kreativität und zeichnerische Fähigkeiten: Um innovative Entwürfe zu entwickeln und diese anschaulich darzustellen.

- Räumliches Vorstellungsvermögen: Für das Verständnis von Proportionen und Raumwirkungen.

- Kommunikationsstärke: Du arbeitest mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammen. Daher ist es wichtig, klar zu kommunizieren, zuzuhören und andere von deinen Ideen überzeugen zu können.

- Konfliktlösung und Vermittlung: Im Bauprozess können unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. Hier ist es deine Aufgabe, ausgleichend zu wirken und Lösungen zu finden.

Wenn du ein eigenes Architekturbüro führst, kommt die unternehmerische Verantwortung hinzu:

- Akquise: Gewinnung neuer Projekte und Pflege von Kundenbeziehungen.

- Buchhaltung und Rechnungsstellung: Finanzielle Verwaltung deines Büros, einschließlich der Erstellung von Rechnungen und der Überwachung von Zahlungseingängen.

- Marketing: Präsentation deines Büros nach außen, zum Beispiel durch eine ansprechende Website oder Social-Media-Präsenz.

- Strategisches Vorgehen und Positionierung: Erfolg stellt sich nicht allein durch fachliches Können ein. Es geht darum, eine zukunftsfähige Präsenz am Markt in Form einer klaren Positionierung zu erlangen.

- Führung des Büros und der Mitarbeiter*innen: Büro- und Mitarbeiterführung ist in Architekturbüros ein ebenso wichtiges Thema wie in Unternehmen anderer Art.

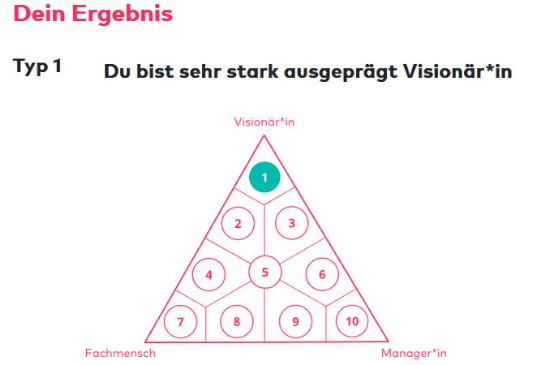

Neugierig, welcher Unternehmertyp du bist?

Melde dich an, um den Test zu machen!

Carsten rät dazu: „Viele denken, Führung beginnt erst, wenn die ersten Mitarbeiter eingestellt sind – ein großer Irrtum! Führung beginnt mit dir selbst: Wie organisierst du deinen Arbeitsalltag? Wie triffst du Entscheidungen? Welche Werte sollen dein Büro prägen? Führung erfordert ein System. Ein gutes Führungssystem bedeutet unter anderem, dass du klare Strukturen und Abläufe definierst – für dich selbst und später für dein Team. Wer das früh regelt, spart sich später viel Stress und sorgt für ein produktives, gut funktionierendes Büro.“

Für deine unternehmerischen Aufgaben sind also betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Organisationsfähigkeit und strategisches Denken gefragt. Um dich in diesen Bereichen weiterzubilden, bieten die Architektenkammern der Länder vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote an. Es ist sinnvoll, diese Angebote zu nutzen, um dein Wissen stetig zu erweitern und den vielfältigen Anforderungen des Berufs gerecht zu werden.

So machst du dich selbstständig mit deinem Architekturbüro

Viele, die Architekt*innen werden, träumen davon, eines Tages ein eigenes Architekturbüro zu eröffnen. Hier sind die wichtigsten Schritte, um deinen Traum wahrzumachen:

1. Positioniere dich klar am Markt

Um dich mit deinem Architekturbüro erfolgreich am Markt zu behaupten, brauchst du eine klare Positionierung, mit der du dich von der Konkurrenz abhebst. Sie ist unerlässlich, wenn du gezielt Kund*innen ansprechen und als Expert*in für dein Gebiet wahrgenommen werden möchtest. Ob du ein Architekturbüro für nachhaltiges Bauen, Altbausanierung oder Gesundheitsbauten gründest – ein klares Profil erleichtert dir die Akquise und bringt höhere Honorare. Zudem baust du tiefgehendes Wissen und Erfahrung auf. Dadurch kannst du Projekte effizienter umsetzen und typische Probleme schneller lösen.

Überlege dir, welche Art von Projekten du übernehmen möchtest – zum Beispiel:

- Wohnungsbau, Gewerbebauten oder öffentliche Gebäude

- nachhaltiges Bauen, energieeffiziente Sanierungen, Denkmalschutz oder barrierefreie Architektur

- Bestandsumbauten oder Neubauten

Carstens Experten-Tipp für angehende Architekt*innen: „Fachliches Können allein reicht nicht – du musst strategisch denken. Ich habe viele talentierte Architekten erlebt, die großartige Entwürfe gemacht haben, aber am Markt gescheitert sind. Warum? Weil sie keine klare Positionierung hatten. Frag dich: Was macht dein Büro besonders? Wofür möchtest du wahrgenommen werden und von wem? Welche Art von Projekten willst du in fünf oder zehn Jahren machen? Eine durchdachte Strategie hilft dir, nicht nur kurzfristig Aufträge zu bekommen, sondern langfristig erfolgreich zu sein.“

2. Erarbeite ein Geschäftsmodell

Sobald du dir eine passende Nische gewählt hast, geht es daran, aus deinen Ideen ein funktionierendes und tragfähiges Geschäftsmodell für dein zukünftiges Architekturbüro zu erarbeiten. Das geht besonders effektiv und schnell mit unserem interaktiven Geschäftsmodell-Tool der Gründerplattform.

Dieses Tool hilft dir, alle wichtigen Bausteine deiner Selbstständigkeit zu durchdenken:

- Kund*innen: Wer sind deine Zielgruppen? Private Bauherr*innen, Unternehmen oder öffentliche Auftraggeber?

- Leistungsangebot: Welche Architekturleistungen bietest du an? Planung, Beratung, Sanierung, Denkmalpflege, Bauüberwachung?

- Wertversprechen: Warum sollten Kund*innen dich beauftragen? Was macht dein Angebot besonders?

- Kanäle: Wie erreichst du deine Kund*innen? Website, Empfehlungen, Architekturwettbewerbe?

- Einnahmequellen & Kostenstruktur: Wie verdienst du Geld, und welche laufenden Kosten hast du?

Das Besondere: Unser Tool stellt dein Geschäftsmodell in seinen zentralen Bausteinen ganz übersichtlich dar und bewahrt dich davor, dich zu schnell in den Details zu verlieren. So behältst du die Zusammenhänge im Blick, sparst Zeit und bleibst frei, um verschiedene Szenarien durchzuspielen und ganz leicht Anpassungen vorzunehmen.

3. Erstelle einen Businessplan

Während es bis jetzt vor allem um einen guten Überblick über die ökonomischen Zusammenhänge in deinem Architekturbüro ging, beschreibt der Businessplan die wichtigen Details – von der Geschäftsidee über die Vertriebswege bis zur Finanzplanung. Er ist wie ein Leitfaden für deine Gründung und umfasst unter anderem:

- Geschäftsidee & Marktanalyse: Wer sind deine Kund*innen? Wie unterscheidet sich dein Architekturbüro von der Konkurrenz?

- Finanzplanung: Welche Einnahmen erwartest du? Welche laufenden Kosten fallen an?

- Marketingstrategie: Wie gewinnst du Kund*innen? Welche Kanäle nutzt du zur Akquise?

Mit dem Businessplan-Tool der Gründerplattform kannst du alle relevanten Punkte strukturiert ausarbeiten. Leitfragen, Video-Tutorials und Beispiele zu jedem Kapitel helfen dir dabei, deine Geschäftsidee präzise zu beschreiben.

Besonders praktisch: Im Finanzteil brauchst du nur deine Zahlen an der entsprechenden Stelle einzutragen. Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau werden automatisch berechnet, und ein Schnellcheck zeigt dir, wo du deinen Finanzplan noch verbessern kannst. So erstellst du in kurzer Zeit einen vollständigen Businessplan, der Banken, Fördermittelgeber oder Investor*innen überzeugt und dir selbst zeigt, wie du mit deinem Architekturbüro erfolgreich sein kannst.

4. Kalkuliere deinen Finanzbedarf

Um dein Architekturbüro zu eröffnen, brauchst du eine realistische Kostenplanung. Typische Kostenpunkte sind:

- Büroausstattung (Miete, Möbel, IT, Software für Architekturplanung)

- Versicherungen (eine Berufshaftpflicht für Architekt*innen ist gesetzlich vorgeschrieben!)

- Laufende Betriebskosten (Personal, Marketing, Weiterbildung)

Zusätzlich solltest du dein persönliches Einkommen inklusive Einkommensteuer realistisch einplanen – gerade in der Anfangsphase kann es dauern, bis regelmäßige Einnahmen fließen. Überlege dir, wie du diese Zeit überbrücken wirst und welche Wege es gibt, die Kosten so klein wie möglich zu halten.

5. Finde die richtige Finanzierung

Falls du Eigenkapital benötigst oder eine Anschubfinanzierung für die ersten Monate nach der Eröffnung deines Architekturbüros, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Kredite: Die KfW bietet spezielle Förderkredite für Gründer*innen an.

- Gründungszuschuss: Falls du aus der Arbeitslosigkeit gründest, kannst du den Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit beantragen.

- Investoren oder Business Angels: Besonders für innovative Architekturbüros kann die Beteiligung von Investor*innen interessant sein.

In unserem Finanzierungs- und Förderfinder kannst du verschiedene Finanzierungswege prüfen und herausfinden, welche am besten zu deinem Konzept passt. Du kannst deinen Businessplan direkt an unsere Partner schicken.

Sind Architekt*innen freiberuflich oder gewerbetreibend?

Grundsätzlich gelten Architekt*innen in Deutschland als freiberuflich, weil sie eine künstlerische, planerische und beratende Tätigkeit ausüben. Das bedeutet, dass sie bei ihrer Gründung kein Gewerbe anmelden müssen und von der Gewerbesteuer befreit sind.

Aber es gibt Ausnahmen: Nicht jede Tätigkeit eines Architekturbüros fällt automatisch in den freiberuflichen Bereich. Sobald du neben klassischen Architekturleistungen auch gewerbliche Tätigkeiten ausführst, kann dein Architekturbüro als Gewerbebetrieb eingestuft werden. Dazu zählen zum Beispiel:

- Projektentwicklung und Bauträgergeschäft: Kauf und Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden in eigener Verantwortung

- Handel mit Baumaterialien: Verkauf oder Vermittlung von Baumaterialien an Bauherr*innen

- Eigene Bauausführungen: Wenn dein Büro nicht nur plant, sondern auch Bauleistungen anbietet

Wenn dein Büro sowohl freiberufliche als auch gewerbliche Tätigkeiten ausführt, spricht man von Mischbetrieb. In diesem Fall kann die Gewerbesteuerpflicht greifen, und es kann erforderlich sein, einen separaten Gewerbebetrieb zu führen.

Was bedeutet das für dich?

- Als Freiberufler*in meldest du dein Architekturbüro nur beim Finanzamt an und erhältst eine Steuernummer für deine Tätigkeit.

- Falls deine Tätigkeit gewerblich ist oder gewerbliche Anteile enthält, musst du zusätzlich ein Gewerbe anmelden und unterliegst der Gewerbesteuerpflicht.

Ob deine Tätigkeit als freiberuflich oder gewerblich eingestuft wird, entscheidet im Zweifel das Finanzamt. Falls du unsicher bist, kann eine Beratung durch ein Steuerberatungsbüro oder die Architektenkammer deines Bundeslands sinnvoll sein.

Architekt*in werden: Finde die passende Rechtsform

Die Wahl der Rechtsform für dein Architekturbüro beeinflusst deine Haftung, Steuerpflichten und Verwaltungskosten. Je nach Größe deines Büros und deinen Zukunftsplänen gibt es verschiedene Optionen:

Einzelunternehmen – einfach und flexibel

Die häufigste Wahl für selbstständige Architekt*innen ist das Einzelunternehmen. Du meldest deine Tätigkeit einfach beim Finanzamt an und bist sofort startklar.

Vorteile: Keine komplizierte Gründung, einfache Buchhaltung, volle Entscheidungsfreiheit.

Nachteile: Du haftest mit deinem Privatvermögen.

Partnerschaftsgesellschaft – für Architekt*innen im Team

Wenn du mit anderen Architekt*innen zusammenarbeitest, kannst du eine Partnerschaftsgesellschaft (PartG) gründen. Sie ist speziell für Freiberufler*innen gedacht.

Vorteile: Klare Haftungsregelung, keine Gewerbesteuer.

Nachteile: Alle Partner*innen haften persönlich, wenn keine Haftungsbeschränkung vereinbart wird.

GmbH oder UG – für mehr Haftungsschutz

Möchtest du das Haftungsrisiko begrenzen, kann eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder eine UG (Unternehmergesellschaft) sinnvoll sein. Diese Rechtsformen sind besonders dann interessant, wenn du Angestellte einstellst oder gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Bauträgergeschäft) übernimmst.

Vorteile: Begrenzte Haftung, seriöser Außenauftritt.

Nachteile: Höherer Gründungsaufwand, doppelte Buchführung, Gewerbesteuerpflicht.

Der Rechtsformfinder der Gründerplattform kann dir bei deiner Entscheidung helfen. Falls du dennoch unsicher bist, starte doch erstmal mit einer einfachen Rechtsform, wie dem Einzelunternehmen oder der Partnerschaftsgesellschaft. Eine Umwandlung in eine GmbH kannst du später immer noch vornehmen, wenn du viele Aufträge hast und dein Unternehmen wächst. Eine Beratung durch die Architektenkammer kann dir helfen, die beste Wahl für dein Architekturbüro zu treffen.

Welche Rechtsform passt zu deinem Business?

Beantworte die Fragen und finde es mit unserem Tool heraus.

Melde dein Architekturbüro an

Damit dein Architekturbüro offiziell tätig sein kann, musst du einige formale Schritte erledigen. Welche Anmeldungen nötig sind, hängt davon ab, ob du als Freiberufler*in oder als Gewerbetreibende*r tätig bist.

- Anmeldung beim Finanzamt

- Egal ob freiberuflich oder gewerblich, du meldest deine Tätigkeit immer direkt beim Finanzamt an.

- Du füllst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus und erhältst eine Steuernummer.

- Anmeldung beim Gewerbeamt (falls nötig)

- Klassische Architekt*innen-Tätigkeiten sind freiberuflich und brauchen keine Gewerbeanmeldung.

- Falls dein Architekturbüro gewerbliche Leistungen (z. B. Bauausführung, Materialhandel) anbietet, musst du dein Unternehmen beim Gewerbeamt anmelden und unterliegst der Gewerbesteuerpflicht.

- Eintragung ins Handelsregister (nur für bestimmte Rechtsformen)

- Falls du eine GmbH, UG oder eine größere Partnerschaftsgesellschaft gründest, ist eine Eintragung ins Handelsregister beim zuständigen Amtsgericht erforderlich.

- Einzelunternehmer*innen und klassische Partnerschaftsgesellschaften sind davon befreit.

- Mitgliedschaft in der Architektenkammer

- Um die Berufsbezeichnung "Architekt*in" offiziell führen zu dürfen, ist die Mitgliedschaft in der Architektenkammer deines Bundeslands Pflicht.

- Dafür musst du dein Studium abgeschlossen und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung nachweisen.

- Ohne diese Eintragung darfst du dich nur als "Dipl.-Ing. Architektur" oder "M.A. Architektur" bezeichnen.

- Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft & Versicherungen

- Wenn du dich als Architekt*in selbstständig machst, musst du dich bei der Berufsgenossenschaft Bau (BG BAU) melden – auch wenn du keine Mitarbeiter*innen hast.

- Eine Berufshaftpflichtversicherung ist Pflicht, da Architekt*innen für Planungsfehler haften.

Mit diesen Schritten stellst du sicher, dass dein Architekturbüro rechtlich korrekt angemeldet ist.

Marketing als Architekt*in in der Selbstständigkeit

Als Architekt*in in der Selbstständigkeit musst du aktiv dafür sorgen, dass potenzielle Kund*innen auf dich aufmerksam werden. Hier sind ein paar Tipps, wie du dein Architekturbüro ins beste Licht rücken kannst:

Positionierung: Wofür stehst du? Definiere, wofür du stehst und was dein Architekturbüro auszeichnet

- Was macht dich besonders? Z. B. nachhaltiges Bauen, Altbausanierung, Holzbau oder digitale Planung?

- Wer ist deine Zielgruppe? Z. B. Private Bauherr*innen, Unternehmen oder öffentliche Auftraggeber?

- Wie unterscheidest du dich von der Konkurrenz? Z. B. Nachhaltiges Bauen mit Holz. Eine klare Positionierung hilft dir, gezielt die richtigen Kund*innen anzusprechen.

Online-Präsenz: Website & Social Media: Fast jede Suche beginnt heutzutage im Internet. Keine Frage, dass du als Architekt*in hier gefunden werden musst.

- Website: Eine professionelle Website ist dein digitales Aushängeschild. Zeige Referenzprojekte, erkläre deine Leistungen und biete eine einfache Kontaktmöglichkeit.

- SEO (Suchmaschinenoptimierung): Optimiere die Inhalte deiner Website mit relevanten Keywords wie „Architekturbüro [Stadt]“ oder „Nachhaltige Architektur Einfamilienhaus“, damit du bei Google gefunden wirst.

- Google-Unternehmensprofil: Ein Account ist schnell eingerichtet und erhöht deine Sichtbarkeit im Internet deutlich.

- Social Media: Wenn es dir liegt, kannst du Plattformen wie Instagram (Bilder von Projekten), LinkedIn (Fachartikel & Networking) oder Houzz (Architektur-Plattform) nutzen, um deine Arbeit zu präsentieren. Verzettel dich aber nicht. Du bist in erster Linie für die Gestaltung der gebauten Umwelt zuständig, nicht für coole Posts.

Netzwerk & Empfehlungen: Gerade in der Baubranche läuft vieles über persönliche Kontakte und Vitamin B.

- Lokale Netzwerke: Nutze die Angebote der Architektenkammer, besuche Branchenevents und knüpfe Kontakte zu Bauträger*innen, Handwerksbetrieben und Immobilienentwickler*innen.

- Empfehlungsmarketing: Zufriedene Kund*innen sind die beste Werbung. Bitte sie um persönliche Empfehlungen oder Google-Bewertungen.

- Kooperationen: Zusammenarbeit mit Maklerbüros, Baufirmen oder Energieberater*innen kann dir neue Aufträge bringen.

Architekturwettbewerbe & Pressearbeit

- Teilnahme an Architekturwettbewerben steigert deine Sichtbarkeit und bringt neue Kontakte, ist aber zeitlich sehr aufwendig. Fokussiere dich auf diejenigen Wettbewerbe, die am besten zu deinen Schwerpunkten passen,

- Presse & Blogs: Veröffentliche Fachartikel oder reiche spannende Projekte bei Architekturmagazinen ein.

Offline-Marketing & lokale Präsenz

- Flyer & Broschüren: Besonders bei lokalen Projekten hilfreich.

- Tag der offenen Tür: Zeige abgeschlossene Bauprojekte und beantworte Fragen potenzieller Kund*innen.

- Fachvorträge & Workshops: Positioniere dich als Expert*in, z. B. mit Vorträgen zu nachhaltigem Bauen. Baumessen und andere Branchentreffen bieten dafür gute Gelegenheiten.

Mit einer Kombination aus Online-Marketing, Netzwerkaufbau und gezielter Positionierung kannst du dein Architekturbüro erfolgreich am Markt etablieren.

Online-Marketing-Training mit Philipp Hoppe

Wie du online Kunden gewinnst

Experten-Tipps: So erfüllst du dir den Traum vom eigenen Architekturbüro

Der Beruf der Architekt*innen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die Anforderungen sind komplexer geworden, die gesetzlichen Regelungen umfangreicher – und dennoch wagen jedes Jahr viele mutige Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit.

Carsten, der seit über 20 Jahren (angehende) Architekt*innen berät und sich dafür engagiert, die Bauwende voranzubringen, ist überzeugt, dass das eine gute Idee ist: „Architektur ist nach wie vor ein Traumberuf. Du solltest nur wissen: Wenn du dich selbstständig machst, brauchst du neben Kreativität und Fachwissen auch Organisationstalent, Verhandlungsgeschick und eine gewisse Frustrationstoleranz.“

Vieles kannst du im Voraus planen, doch die wirklichen Herausforderungen lernst du erst in der Praxis kennen. Carsten sagt dazu: „Ich habe schnell festgestellt, dass es im Architekturbüro nicht nur um schöne Entwürfe geht. Man jongliert mit Verträgen, koordiniert Gewerke, löst Konflikte – und ist ständig gefordert, pragmatische Entscheidungen zu treffen.“ Je nach deinen Stärken und Vorlieben werden dir einige Aufgaben leichter fallen als andere. Das Wichtigste ist, flexibel zu bleiben und kontinuierlich dazuzulernen.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist es, von Anfang an mit klaren Systemen zu arbeiten. „Viele unterschätzen, wie wichtig gut durchdachte Abläufe sind. Projekte, Dokumentation, Finanzen – wenn du kein System hast, verlierst du schnell den Überblick. Ich habe es selbst erlebt: Je besser deine Prozesse sind, desto weniger Stress hast du im Alltag“, rät Carsten. Dabei geht es nicht nur um Projektplanung, sondern auch um ein strukturiertes Ablagesystem, effiziente Kommunikation mit Bauherr*innen und klare interne Abläufe.

Und ein letzter Tipp: Hol dir frühzeitig Unterstützung. „Niemand muss das Rad neu erfinden. Es gibt bewährte Methoden und erfahrene Fachleute, die dir weiterhelfen können. Ich habe selbst viel aus Gesprächen mit anderen gelernt – und hätte mir gewünscht, dass ich mir an manchen Stellen früher Rat geholt hätte.“

Fazit

Selbstständig als Architekt*in zu arbeiten, bedeutet Freiheit, Verantwortung und die Chance, eigene Ideen zu verwirklichen. Mit einer klugen Strategie, klarer Positionierung und unternehmerischem Know-how kannst du dein Architekturbüro erfolgreich aufbauen und am Markt etablieren.

FAQ

Ja, als Architekt*in bist du in der Regel freiberuflich tätig und musst kein Gewerbe anmelden. Aber Achtung: Falls du zusätzliche gewerbliche Leistungen anbietest, wie Bauträgergeschäft oder den Handel mit Baumaterialien, kann dein Büro als Gewerbebetrieb eingestuft werden – und dann wird Gewerbesteuer fällig.

Ja, in den meisten Fällen führt kein Weg am Architekturstudium vorbei. Für die Eintragung in die Architektenkammer brauchst du in der Regel einen Masterabschluss plus zwei Jahre Berufserfahrung. Eine Ausnahme gibt es für erfahrene Praktiker*innen mit langjähriger Tätigkeit in der Architektur – hier kann eine Eintragung unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen.

Das Einkommen hängt stark von deiner Spezialisierung, deinem Abschluss (Fachhochschule oder Universität), deiner Berufserfahrung und der Auftragslage ab. Während angestellte Architekt*innen zwischen 40.000 und 60.000 EUR brutto jährlich verdienen, sind für Selbstständige kaum Grenzen gesetzt – nach oben, aber leider auch nach unten. Du solltest dich darauf einstellen, dass du in den ersten Jahren nach der Gründung wahrscheinlich weniger verdienst als in deiner Angestelltenzeit. Entscheidend ist deine Positionierung: Wer sich in einer gefragten Nische etabliert, kann deutlich höhere Honorare erzielen.

Die Mitgliedsbeiträge variieren je nach Bundesland und können zwischen 200 und 800 EUR pro Jahr liegen. Für Berufseinsteiger*innen gibt es reduzierte Beiträge. Die Mitgliedschaft ist Pflicht, wenn du die geschützte Berufsbezeichnung „Architekt*in“ führen möchtest.

Als Architekt*in mit eigenem Büro bist du nicht nur für Entwurf und Planung zuständig, sondern auch für Kundenakquise, Büroorganisation, Personalführung und Finanzen. Neben kreativen Aufgaben gehören also auch wirtschaftliche und strategische Entscheidungen zu deinem Alltag – von der Positionierung am Markt bis zur Preisgestaltung deiner Leistungen. Am Ende bist du nicht nur Architekt*in, sondern immer auch Unternehmer*in.