Rechnungen schreiben ist schnell erledigt – doch manchmal bleibt die Zahlung deiner Kund*innen aus. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten kann es passieren, dass du länger auf dein Geld warten musst als dir lieb ist. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann richtig teuer werden: Denn jeder Zahlungsverzug schwächt deine Liquidität und bringt deine Planung durcheinander.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, zeigen wir dir, wie du dich absichern kannst – mit einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen. So stellst du sicher, dass du für deine Leistung auch bezahlt wirst.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Risiko: Zahlungsverzug schwächt deine Liquidität und kann teuer werden.

- Pflicht: Ab 2025 wird die E-Rechnung für B2B verpflichtend – sie erleichtert fehlerfreie Abrechnung.

- Absicherung: Bonitätsprüfungen, Vorauszahlungen und Versicherungen helfen, Zahlungsausfälle zu vermeiden.

- Alternative: Mit Factoring bekommst du dein Geld auch ohne Mahnungen schneller.

- Letzter Schritt: Bei Zahlungsverzug unterstützen Inkasso und gerichtliches Mahnverfahren.

Rechnungen zeitnah stellen und Liquidität sichern

Rechnungen zeitnah und korrekt zu stellen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Doch im hektischen Alltag geht das manchmal unter oder es fehlt einfach die Zeit. Mit der Einführung der E-Rechnungspflicht ab 2025 wird dieser Prozess für viele Unternehmen automatisiert – das unterstützt dich dabei, Rechnungen schneller und fehlerfrei zu versenden.

Wir empfehlen dir, digitale Buchhaltungsprogramme zu nutzen. Hast du mit der Software einmal einen Auftrag erstellt, ist die Rechnungslegung nur zwei bis drei Klicks entfernt!

Idealerweise erfolgt die Rechnungsstellung innerhalb einer Woche nach Lieferung oder Leistung. Das schont nicht nur deine Liquidität, sondern erleichtert es auch deinen Kund*innen, den Vorgang zu prüfen.

Rechnungen schreiben leicht gemacht.

Mit unserem neuen Tool erstellst du Rechnungen und Angebote im Handumdrehen – einfach, schnell und fehlerfrei.

Fehlerfreie Rechnungen = weniger Zahlungsverzüge

Zahlungsverzug entsteht oft gar nicht aus bösem Willen, sondern weil Rechnungen übersehen, fehlerhaft oder nicht rechtzeitig verschickt werden. Umso wichtiger ist es, schon bei der Rechnungserstellung auf Vollständigkeit und Sorgfalt zu achten.

Ab 2025 kommt dir dabei die neue E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich entgegen: Digitale Rechnungen im strukturierten Format lassen sich direkt in dein Buchhaltungsprogramm integrieren und automatisch auf alle Pflichtangaben prüfen. So vermeidest du formale Fehler und beschleunigst die Abwicklung.

Auch das Risiko vergessener Rechnungen sinkt deutlich, denn mit einem digitalen Rechnungsprozess kannst du deine Rechnungen systematisch und termingerecht versenden — ganz ohne manuelles Nachhalten.

Zudem sorgt die direkte Anbindung an deine Buchhaltung dafür, dass Zahlungen schneller bearbeitet werden können.

Unser Tipp: Wenn du bislang noch mit Word oder Excel arbeitest, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, auf ein professionelles Rechnungsprogramm umzustellen, das E-Rechnungen im gesetzlich geforderten Format unterstützt.

Das gehört auf jede (E-)Rechnung

- Name und Anschrift von Rechnungssteller*in und Empfänger*in

- Steuernummer oder USt-IdNr. (bei grenzüberschreitenden Lieferungen)

- Rechnungsdatum und Leistungszeitraum

- Detaillierte Leistungs- oder Lieferbeschreibung

- Nettobeträge, MwSt.-Betrag, Bruttosumme

- Fälligkeitsdatum und evtl. Skonto-Vereinbarung

Wichtig: Bis spätestens 2028 wird die E-Rechnung für alle B2B-Rechnungen zur Pflicht, auch für den Rechnungsempfang und die Archivierung. Bereite dich deshalb rechtzeitig darauf vor!

Extra-Tipp

Skonto-Vereinbarungen können helfen, die Zahlungsmoral zu verbessern. Biete deinen Kund*innen bei zügiger Zahlung einen kleinen Preisnachlass an, so stärkst du deine Liquidität und sorgst für motivierte, schnelle Zahlungen.

Kenne deine Kund*innen

Gerade bei größeren Aufträgen ist es sinnvoll, sich ein genaues Bild von den eigenen Kund*innen zu machen – bevor du in Vorleistung gehst. Schon ein persönliches Gespräch oder Rückmeldungen aus dem Netzwerk helfen oft, ein Gespür dafür zu bekommen, wie zuverlässig jemand ist.

Noch fundierter wird dein Eindruck, wenn du zusätzlich ein paar einfache Rechercheschritte nutzt:

• Im Unternehmensregister oder im elektronischen Bundesanzeiger findest du wichtige Infos über Firmenkund*innen – wie Gesellschafter*innen, Bilanzen oder den Firmensitz.

• Wirtschaftsauskunfteien bieten diskrete Bonitätsprüfungen an. Schon für wenig Geld bekommst du Hinweise darauf, ob deine potenziellen Kund*innen finanziell stabil sind.

• Auch deine Hausbank kann dir bei berechtigtem Interesse eine Einschätzung geben – vor allem bei Geschäftskund*innen.

So stellst du sicher, dass du nicht unnötig ins Risiko gehst – und im Zweifel rechtzeitig passende Sicherheiten einbauen kannst.

Neugierig, welcher Unternehmertyp du bist?

Melde dich an, um den Test zu machen!

Klare Regelungen schriftlich festlegen

Setze bereits vor der Auftragserteilung klare Regelungen und halte sie schriftlich im Auftrag fest. Schriftliche Vereinbarungen erleichtern die Rechnungsstellung und minimieren Missverständnisse sowie mögliche rechtliche Konflikte.

Das Internet und Berufsverbände bieten zahlreiche vorgefertigte Vertragsunterlagen an. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, in die Erstellung von auf dein Geschäftsmodell abgestimmten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Vertragsvorlagen zu investieren. Klare Regelungen sind entscheidend, um Zahlungsverzügen vorzubeugen.

Wichtige Punkte, die schriftlich festgehalten werden sollten, sind:

- Wer ist der/die Vertragspartner*in?

- Welche Leistung wird erbracht (genau beschrieben)?

- Bis wann erfolgt die Erbringung (ggf. mit Abnahme von Teilleistungen)?

- Wie hoch ist die Vergütung?

- Welche Zahlungsmodalitäten gelten?

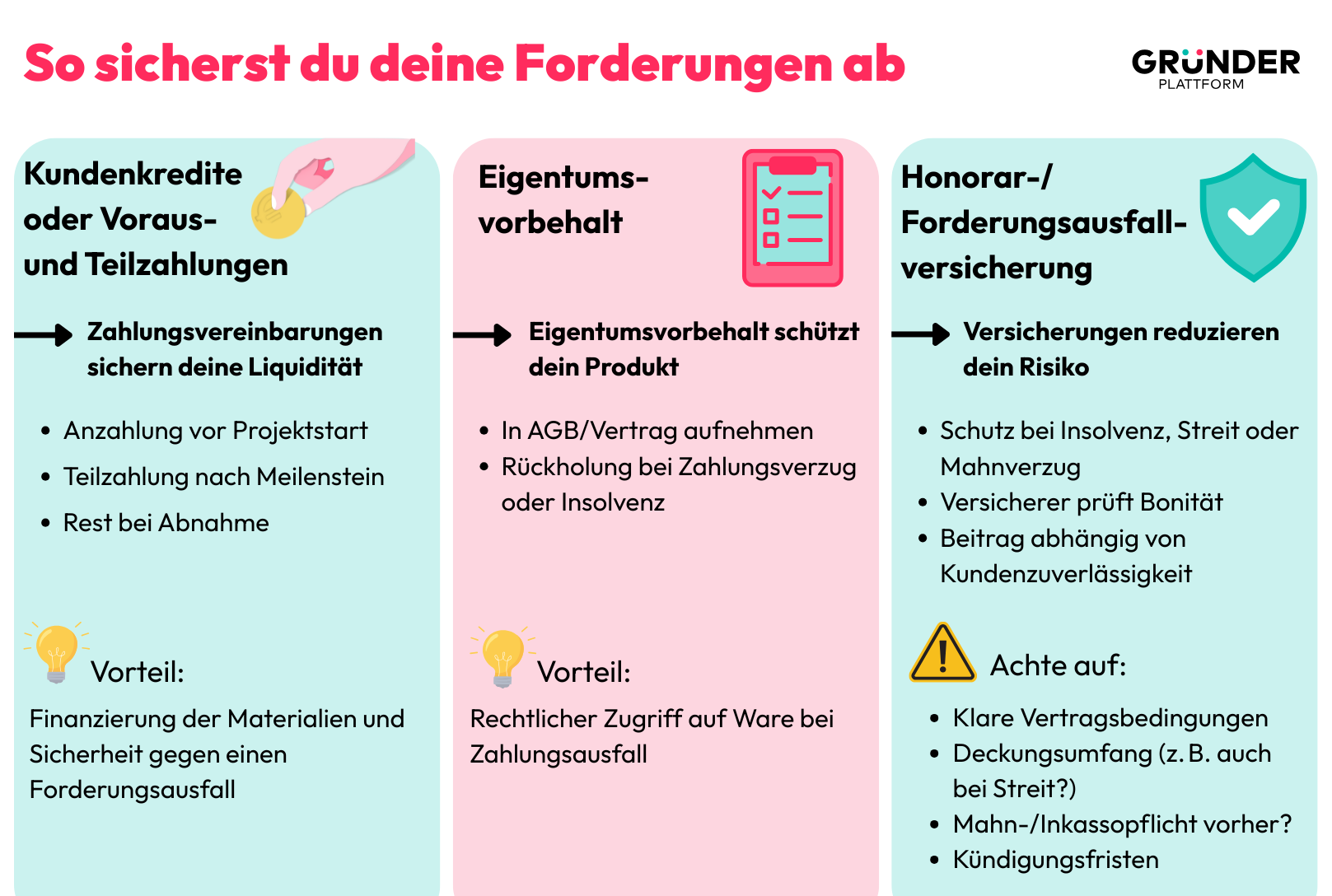

Forderungen absichern

Wenn dir das Risiko der Vorleistung zu hoch erscheint, überlege dir, wie du deine Forderungen zumindest teilweise absichern kannst.

Kundenkredite oder Voraus- und Teilzahlungen

Wenn möglich, ist eine Vorkasse durch die Kund*innen eine gute Option. Alternativ können Abschlagszahlungen einfacher durchsetzbar sein. Eine gestaffelte Vereinbarung könnte wie folgt aussehen:

- Vor Beginn der Arbeiten leistet der/die Kund*in eine Anzahlung (z. B. für den Einkauf der Materialien oder als Sicherheit bei hohen Summen).

- Nach Abschluss einer Projektphase erfolgt eine weitere Zahlung.

- Der Restbetrag wird bei Abnahme fällig.

Diese Anzahlungen erhöhen deine Liquidität und mindern das Risiko von Forderungsausfällen, sodass du Kosten zur Umsetzung des Auftrags decken kannst.

Eigentumsvorbehalt

Wenn du Waren lieferst, solltest du das stets unter Eigentumsvorbehalt tun. Füge eine Klausel in deinen Vertrag oder AGB ein, die den Übergang des Eigentums an die vollständige Kaufpreisbezahlung knüpft. Tritt ein Zahlungsverzug ein oder wird dein Kunde insolvent, bist du in der Lage, die Ware zurückzuholen.

Honorar- oder Forderungsausfallversicherungen

Eine weitere Möglichkeit, dich gegen säumige Debitoren abzusichern, ist eine Honorar- oder Forderungsausfallversicherung. Diese Versicherungen decken das Risiko ab, dass ein*e Kund*in die Zahlung nicht leistet. Je länger die Zahlung ausbleibt, desto höher das Risiko eines Ausfalls.

Achte darauf, dass verschiedene Versicherer unterschiedliche Leistungen anbieten. Einige springen nur bei Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz) ein, während andere auch bei Zahlungsunwilligkeit oder Streitigkeiten regulieren. Insbesondere bei Kund*innen, die auf Mahnungen mit Einwänden reagieren, kann dies hilfreich sein.

Die Versicherer prüfen im Vorfeld die Zahlungsfähigkeit deiner Kund*innen. Die Kosten der Versicherung hängen häufig von der Bonität des Kunden ab – wird er als wenig zahlungsfähig eingeschätzt, behält der Versicherer möglicherweise einen höheren Prozentsatz bei der Regulierung der Forderung.

Sei vorsichtig, wenn der Versicherer die Deckung ablehnt, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Wahrscheinlichkeit, an dein Geld zu kommen, gering ist. In diesem Fall solltest du eine Vorkasse vereinbaren oder den Auftrag lieber ganz ablehnen.

Denke daran, dass die Versicherung vor der Auftragsannahme abgeschlossen werden sollte, damit der Versicherer die Zahlungsfähigkeit deiner Kund*innen prüfen kann.

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis der Versicherung lässt sich oft nur schwer einschätzen. Du solltest daher auf Angebote achten, die eine transparente Bonitätsprüfung anbieten.

Tipps bei der Auswahl der Versicherung

- Stelle klare und konkrete Fragen zu den Bedingungen der Versicherung.

- Kläre, was bei welcher Summe passiert.

- Erkundige dich, welche Schadensfälle abgedeckt sind.

- Frage, ob vor der Leistung ein Inkasso- oder Mahnverfahren benötigt wird.

- Kläre, wer mögliche Gutachterkosten trägt.

- Informiere dich über Kündigungsfristen der Versicherung.

Mit diesen Maßnahmen kannst du das Risiko von Forderungsausfällen entscheidend reduzieren.

Wie du mit Factoring an dein Geld kommst

Eine praktische Lösung bei Zahlungsverzug deiner Kund*innen kann Factoring sein. Dabei handelt es sich um den Ankauf von Forderungen durch einen sogenannten "Factor."

Du kennst das vielleicht von Online-Einkäufen – Klarna ist einer der bekanntesten Anbieter weltweit.

Die Vorgehensweise ist einfach: Du verkaufst deine Ausgangsrechnung an einen spezialisierten Zahlungsanbieter. Dieser stellt die Rechnung in deinem Namen aus und überweist dir den offenen Betrag kurzfristig, noch bevor dein*e Kund*in bezahlt. Im Gegenzug behält der Anbieter einen Prozentsatz der Rechnungssumme ein, der unter anderem von der Bonität deiner Kund*innen abhängt.

Factoring bietet mehrere Vorteile

- Schnelle Liquidität: Der Zahlungsanbieter begleicht deine offene Rechnung kurzfristig, was dir einen Liquiditätsvorsprung verschafft und deine Kreditwürdigkeit stärkt.

- Bonitätsprüfung: Der Factor übernimmt die Prüfung der Zahlungsfähigkeit deiner Kund*innen.

- Rechnungsmanagement: Das Dienstleistungsunternehmen stellt die Rechnung zu, verwaltet sie und mahnt gegebenenfalls. So musst du keine unangenehmen Gespräche mit Kund*innen führen.

- Forderungsausfallrisiko: Der Factor trägt das volle Risiko eines Forderungsausfalls, was vielen Selbstständigen ein beruhigendes Gefühl gibt.

Factoring ist besonders interessant für Selbstständige, die:

- Schnelle Liquidität benötigen

- Eine hohe Menge an Forderungen haben

- Hohe Summen an Forderungen realisieren möchten

- Mehr Zeit für ihre Kernkompetenzen aufbringen wollen

- Keine Lust auf unangenehme Gespräche haben

Früher hatte Factoring einen negativen Ruf, da man als Gläubiger*in die Zahlungsmoral der Kund*innen infrage stellte. Das hat sich jedoch geändert. Anbieter wie Klarna haben Factoring salonfähig gemacht und vielen zeigt es, dass man sich auf seine Kernfähigkeiten konzentrieren kann.

Ein Nachteil ist allerdings, dass die Kosten für Factoring höher sind als das selbstständige Schreiben der Rechnung.

Wie findest du einen Factor?

Bei der Wahl des Zahlungsanbieters solltest du sowohl auf Seriosität als auch auf die Gesamtkosten der Forderungsübertragung achten.

Im Internet findest du über 250 Anbieter, viele davon spezialisiert auf bestimmte Branchen wie Medizin oder Handwerk. Es lohnt sich, einen Anbieter auszuwählen, bei dem du und dein Geschäft gut aufgehoben sind.

Einige Anbieter, alphabetisch sortiert:

- aifinyo

- Billie

- BFS health Finance

- Compeon (mittelstandsorientiert)

- Finiata

- Fundflow

Wichtig: Behalte Zinsen und Gebühren im Blick, da diese variieren können. Informiere deine Kund*innen über die Forderungsübertragung und halte im Vertrag fest, dass die Kund*innen der Weitergabe ihrer Daten zustimmen. Im B2C-Geschäft lass dir das unterschreiben oder gib den Kund*innen die Wahl der Zahlungsmethode. Im B2B-Geschäft reicht ein Hinweis aus.

Mithilfe eines Inkasso-Unternehmens an dein Geld kommen

Sowohl das außergerichtliche als auch das gerichtliche Mahnverfahren kannst du grundsätzlich selbst durchführen. Wenn dir jedoch die Zeit fehlt oder du dich dabei unwohl fühlst, kannst du das auch extern auslagern.

Die professionelle Einholung unbezahlter Rechnungen durch ein berechtigtes Unternehmen wird als Inkasso bezeichnet. Das oberste Ziel ist, dass die Zahlung an dich als Gläubiger*in fließt.

Keine Sorge – die Einziehung offener Forderungen erfolgt bei seriösen Anbietern nie mit Drohgebärden. Moderne Inkasso-Dienstleister, oft Inkassobüros oder Anwaltspraxen, setzen auf präzise Formulierungen, um die Schuldner*innen an ihre Zahlungspflicht zu erinnern.

Früher wurde Inkasso oft nur im Massengeschäft angewendet. Heute gibt es viele Anbieter*innen, die auch bei Einzelforderungen tätig werden.

Zwei Hauptgründe sprechen für das Outsourcing an ein Inkasso-Unternehmen

- Zeitersparnis: Der eigene zeitliche Aufwand kann nicht einfach auf die Schuldner*innen abgewälzt werden. Inkasso-Unternehmen oder Anwälte können neben der Hauptforderung und Verzugszinsen auch die weiteren Kosten der Rechtsverfolgung von den Schuldner*innen einfordern. So befreist du dich vom internen Aufwand und verursachst keine zusätzlichen Kosten für die Eintreibung.

- Höhere Erfolgsquote: Die Erfolgsquote von Spezialist*innen mit entsprechender Branchenkenntnis und Qualifikation liegt oft über der von Eigeninitiativen im Mahnverfahren. Die Erfahrung zeigt, dass bereits ein Schreiben eines Rechtsanwalts die Zahlungen beschleunigen kann.

In der Regel werden Inkasso-Unternehmen erst beauftragt, wenn der Zahlungsverzug eingetreten ist. Bevor du jedoch zu einem gerichtlichen Mahnverfahren greifst, wird zunächst außergerichtlich vorgegangen. Normalerweise erhalten Schuldner*innen nach Ablauf der Zahlungsfrist bis zu dreimal eine Mahnung.

Nachdem du ein Inkassobüro beauftragt hast, prüft es die Bonität der Schuldner*innen und mögliche Negativdaten. Dann mahnt es zur Zahlung und setzt eine Zahlungsfrist. Auch die Vereinbarung und Überwachung von Ratenzahlungen gehören zu den Leistungen von Inkassobüros.

Alternativ kannst du auch einen Anwalt beauftragen. Es lohnt sich, einen Preisvergleich anzustellen, um die Kosten beider Möglichkeiten zu ermitteln. In komplizierteren Fällen empfiehlt sich in der Regel der Anwalt, da er dich auch in einem Gerichtsprozess vertreten kann.

Das gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Das Risiko, dass Schuldner*innen zahlungsunfähig sind oder sich anders entziehen, bleibt bestehen. Wenn du dich selbst um die Eintreibung kümmern möchtest, ist das gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein möglicher Weg. Dieses Verfahren kannst du in Eigenregie kostengünstig durchführen.

Das Ziel des Verfahrens ist es, einen Vollstreckungstitel zu erlangen – eine gerichtliche Urkunde, die bestätigt, dass ein*e Schuldner*in bei dir als Gläubiger*in Schulden hat und verpflichtet ist, diese zu begleichen.

Um einen Titel zu erwirken, sind die Prozesse bei allen Mahngerichten in Deutschland gleich. Der Weg des gerichtlichen Mahnverfahrens ist vom Gesetzgeber klar geregelt. Er beginnt mit dem Mahnbescheid, gefolgt von einem Vollstreckungsbescheid und schließlich der Vollstreckung.

Eine umfassende und leicht verständliche Erklärung des gesamten Verfahrens findest du auf Mahngerichte.de. Dort kannst du auch Muster von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden einsehen, sodass du weißt, was deinen säumigen Zahler*innen zugestellt wird.

Fazit: Gut vorbereitet gegen Zahlungsverzug

Zahlungsverzüge lassen sich nicht immer vermeiden, aber du kannst viel tun, um dein Risiko zu minimieren. Eine klare Rechnungsstellung, die Nutzung der neuen E-Rechnung und ein strukturiertes Mahnwesen helfen dir, schneller an dein Geld zu kommen.

Die E-Rechnungspflicht ab 2025 wird zudem für weniger Fehler und schnellere Zahlungen sorgen – ein echter Vorteil für Selbstständige und kleine Unternehmen. Wenn du dich frühzeitig darauf einstellst, kannst du deine Liquidität sichern und dir viel Ärger ersparen.

Nutze die Tipps aus diesem Artikel, um dein Forderungsmanagement zu optimieren und zahlende Kund*innen statt offener Rechnungen zu haben. So kannst du dich voll und ganz auf dein Business konzentrieren!

FAQ

So lange, bis die Rechnung beglichen ist – der Verzug endet erst mit vollständiger Zahlung. Gesetzlich gibt es dafür keine festgelegte Höchstdauer. Allerdings verjähren Ansprüche wie Verzugszinsen oder Schadenersatz nach drei Jahren (§ 195 BGB). Damit es gar nicht erst so weit kommt, helfen dir klare Zahlungsfristen und ein konsequentes Mahnwesen.

Bei Privatkund*innen darfst du Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem aktuellen Basiszinssatz verlangen, bei Geschäftskund*innen sind es 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Zusätzlich kannst du bei Geschäftskund*innen eine Pauschale von 40 Euro fordern. Der Basiszinssatz wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli von der Deutschen Bundesbank festgelegt und auf deren Website veröffentlicht.

Der Zahlungsverzug beginnt, sobald die vereinbarte Zahlungsfrist abgelaufen ist und du eine Mahnung verschickst. Wurde im Vertrag oder auf der Rechnung ein konkretes Zahlungsdatum genannt, tritt der Verzug automatisch nach Ablauf dieses Datums ein – eine Mahnung ist dann nicht nötig.

Fehlt eine Frist, geraten Geschäftskund*innen spätestens 30 Tage nach Rechnungserhalt automatisch in Verzug. Bei Privatkund*innen gilt das nur, wenn in der Rechnung ausdrücklich auf diese 30-Tage-Frist hingewiesen wurde (z. B. durch einen Satz wie: „Der Rechnungsbetrag ist spätestens 30 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig“).

Häufige Gründe für Zahlungsverzüge sind organisatorische Probleme (vergessene oder fehlerhafte Rechnungen), Liquiditätsengpässe auf Kundenseite oder schlicht menschliches Versehen. In manchen Fällen wird ein Zahlungsverzug auch bewusst als kurzfristiger Kredit genutzt. Klare Prozesse und ein gutes Forderungsmanagement helfen, solchen Verzögerungen vorzubeugen.