Psychische Gesundheit rückt immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus – und mit ihr der Wunsch vieler Psychotherapeut*innen, ihre Arbeit selbstbestimmt und unabhängig zu gestalten.

Als selbstständige Therapeut*in übernimmst du nicht nur unternehmerische Verantwortung, sondern leistest auch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung, denn viele Menschen warten heute monatelang auf einen Therapieplatz.

Der Weg zur eigenen Praxis ist lang: von der anspruchsvollen Ausbildung, über Zulassung und Planung bis zur Gründung. Damit du weißt, was auf dich zukommt, zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dich als Psychotherapeut*in selbstständig machen kannst.

Was macht ein*e Psychotherapeut*in?

Psychotherapeut*innen behandeln Menschen mit psychischen Erkrankungen, mentalen Problemen, psychosozialen Belastungen und psychosomatischen Störungen. Dafür wenden sie verschiedene therapeutische Verfahren wie Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und Systemische Therapie an. Die Tätigkeiten umfassen Diagnostik, Beratung, Therapieplanung und die Durchführung der Behandlung – meist in Form von Gesprächen in Einzel- oder Gruppensitzungen.

Ziel ist es, die psychische Gesundheit der Patient*innen zu schützen und sie in Krisensituationen zu unterstützen. Neben einer selbstständigen Tätigkeit mit eigener Praxis oder in einer Gemeinschaftspraxis können Psychotherapeut*innen auch angestellt in Kliniken, Praxen oder Beratungsstellen arbeiten.

In jedem Fall gilt: wer sich als Psychotherapeut*in oder Psycholog*in selbstständig machen möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die über das reine Interesse an der menschlichen Psyche hinausgehen.

Was braucht man, um Psychotherapeut*in zu werden?

Neben formalen Qualifikationen wie z. B. dem Studium der Psychologie oder der Medizin und einer anschließenden mehrjährigen Ausbildung zur Psychotherapeut*in solltest du für den Beruf auch gewisse persönliche Eigenschaften mitbringen – denn diese entscheiden oft darüber, ob du nicht nur langfristig erfolgreich, sondern auch gesund als Therapeut*in arbeiten kannst.

Wenn du darüber nachdenkst, Psychotherapeut*in zu werden, sind folgende Wesenszüge und Charaktereigenschaften wichtig:

- Empathie: Die Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle und Perspektiven anderer Menschen hineinzuversetzen, ist für den Beruf der Therapeut*in essenziell.

- Belastbarkeit: Als Psychotherapeut*in hast du mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu tun, die oft schwere Schicksale erlebt haben. Du brauchst ein hohes Maß an Resilienz, um mit diesen Situationen umzugehen.

- Geduld und Ausdauer: Therapeutische Prozesse brauchen Zeit und Fortschritte entwickeln sich oft langsam. Hier musst du Geduld und Ausdauer mitbringen.

- Kommunikationsfähigkeit: Eine klare, offene und wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe ist der Grundpfeiler einer gelungenen Beziehung zwischen dir als Therapeut*in und deinen Patient*innen.

- Reflexionsfähigkeit: Auch als Psychotherapeut*in bist du natürlich ein Mensch mit eigenen Erfahrungen und Vorurteilen. Damit du deine Themen nicht unbewusst in die Therapie einbringst, geht es nicht ohne die Bereitschaft zur stetigen Selbstreflexion.

- Verantwortungsbewusstsein: Der Beruf der Psychotherapeut*in bringt nicht nur hohe ethische, sondern auch rechtliche Anforderungen mit sich. Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein sind unabdingbar.

- Lernbereitschaft: Regelmäßige Fortbildungen, Supervision und der Austausch mit Kolleg*innen auf Fachtagungen und Konferenzen sind nicht nur eine wichtige Investition in deine Selbstständigkeit, sondern auch in dein persönliches Wachstum.

Ausbildung und Studium – wie wird man Psychotherapeut*in?

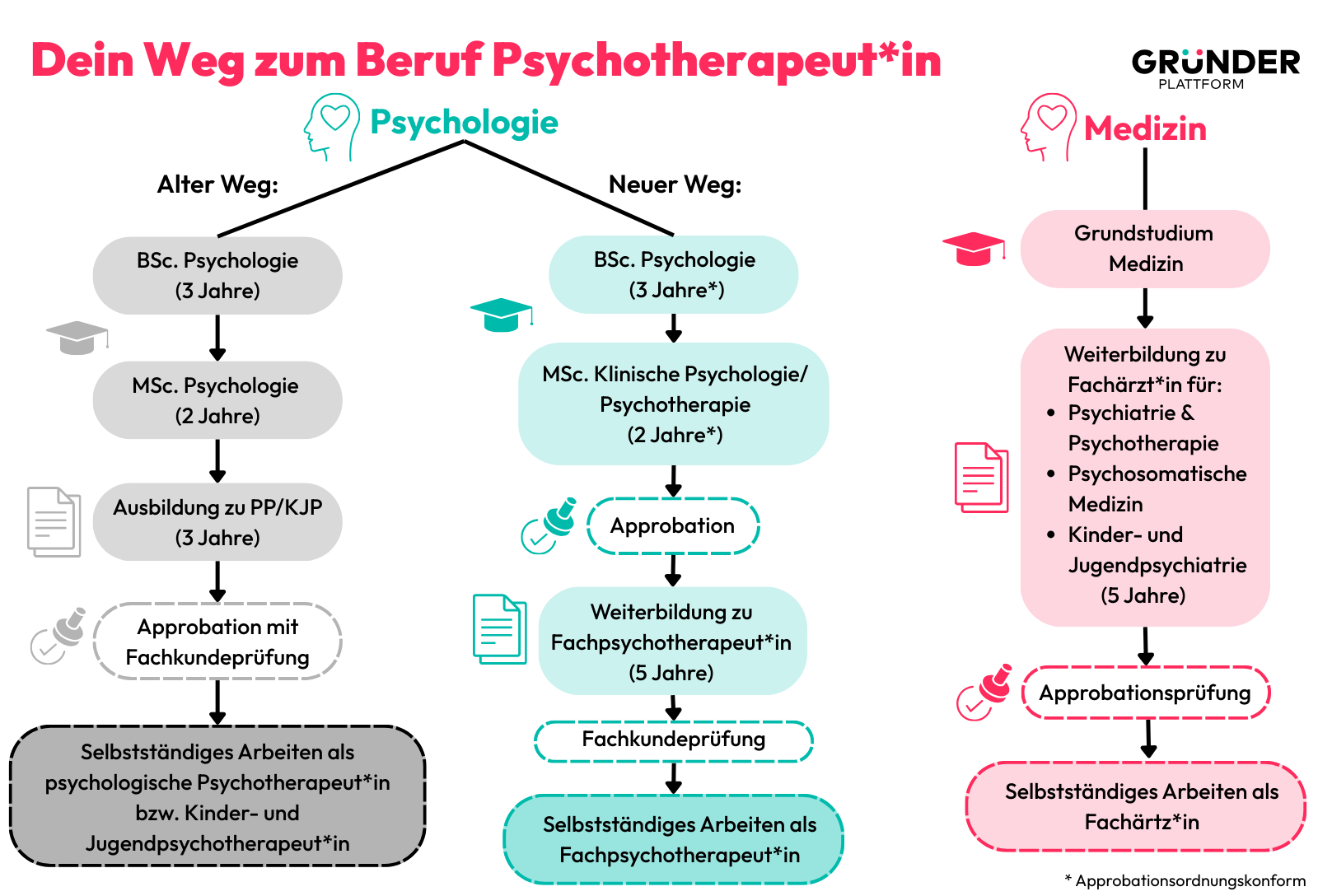

Der Weg zur Tätigkeit als Psychotherapeut*in beginnt mit einer fundierten Ausbildung, die auf mehreren Wegen erfolgen kann: über ein Medizinstudium, ein Psychologiestudium oder – seit 2020 – über ein spezifisches Psychotherapiestudium. Die Reform des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) hat das bisherige System grundlegend umgestellt und einige wichtige Neuerungen mit sich gebracht – vor allem für alle Psychologiestudierenden ab dem Wintersemester 2020/21.

Damit du den Überblick behältst, erfährst du in diesem Kapitel, welche Möglichkeiten es gibt und welche Voraussetzungen du dafür erfüllen musst.

Zwei Wege zum Beruf: Psychologie oder Medizin?

Grundsätzlich kannst du sowohl mit einem Psychologie- als auch mit einem Medizinstudium Psychotherapeut*in werden. Je nachdem, für welchen Weg du dich entscheidest, läuft die Ausbildung für Psychotherapeut*innen unterschiedlich ab.

Wenn du Therapeut*in für Erwachsene oder Kinder und Jugendliche werden möchtest, kannst du zum einen Psychologie studieren – entweder nach dem alten oder dem neuen Modell:

- Alter Weg (vor 2020 oder noch im Übergang möglich): Bachelor- und Masterstudium, danach Ausbildung mit Approbation. Während das Bachelorstudium allgemeine Kenntnisse der Psychologie vermittelt, setzt der Master „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ einen expliziten klinischen Schwerpunkt.

- Neuer Weg (seit WS 2020/21): Psychologiestudium mit Vertiefung „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ bereits im Bachelor. Die Approbation erfolgt nach dem Master plus einer staatlichen Prüfung.

Alternativ kannst du auch Medizin studieren – allerdings spielt der Fachbereich Psychologie dann eine eher geringe Rolle. Um dieses Wissen „aufzuholen“, schließen sich an dein Medizinstudium Weiterbildungen in den Bereichen Psychotherapie und Psychosomatik oder Psychiatrie an, die fünf Jahre dauern. Mit erfolgreichem Abschluss erwirbst du deinen Fachärzt*innen-Titel: entweder für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.

Neugierig, welcher Unternehmertyp du bist?

Melde dich an, um den Test zu machen!

Approbation

Mit erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums der Psychologie und dem Bestehen der Prüfung erfolgt die Approbation (neuer Weg). Durch diese erhältst du die staatliche Zulassung zur Ausübung des Berufs als Psychotherapeut*in. Die Approbation wird auf Antrag durch die Approbationsbehörde erteilt und erlaubt es dir, psychische Erkrankungen zu behandeln – allerdings noch nicht allein, sondern nur unter Anleitung.

Möchtest du dich als Psychotherapeut*in selbstständig machen, musst du zusätzlich eine mehrjährige, praxisbezogene Weiterbildung absolvieren. Das gilt sowohl für das Psychologie- als auch für das Medizinstudium. Hast du Medizin oder Psychologie im „alten Weg“ studiert, erfolgt die Approbation nicht am Ende des Studiums, sondern erst nach der abgeschlossenen Weiterbildung zur Fachkunde.

Weiterbildung zur Fachkunde

Nach der Approbation beginnst du die praktische Ausbildung zur Fachpsychotherapeut*in – z. B. in Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie oder systemischer Therapie. Die Weiterbildung ist gesetzlich (im neuen System) oder institutsspezifisch (im alten System) geregelt und umfasst:

- Praktische Tätigkeit in Kliniken und Praxen

- Supervision

- Selbsterfahrung

- Theorie- und Methodenschulungen

Im „alten“ Psychologiestudium dauert sie drei Jahre, im „neuen“ fünf.

Nach der Weiterbildung: Fachkunde und Berufsbezeichnung

Am Ende der Weiterbildung wird dir deine Fachkunde (z. B. in Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie) bestätigt und du darfst dich offiziell „psychologische Psychotherapeut*in“ nennen. Jetzt kannst du dich als Psychotherapeut*in selbstständig machen und eine eigene Praxis eröffnen oder eine Kassenzulassung beantragen – du brauchst die Weiterbildung also in jedem Fall für die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen.

Ohne Weiterbildung darfst du im neuen Studium der Psychotherapie mit bestandener Approbationsprüfung zwar auch schon therapeutisch arbeiten, allerdings nur unter Anleitung. Du darfst also nicht Patient*innen eigenständig behandeln oder eine eigene Praxis eröffnen (privat oder mit Kassenzulassung).

Die Weiterbildung machst du auch, wenn du Medizin studiert hast. Mit praktischer Tätigkeit, Supervision, Theorie und Selbsterfahrung ist sie ähnlich aufgebaut wie bei Psycholog*innen. Der Unterschied: am Ende wird dir ein Fachärzt*innen-Titel verliehen und du darfst deine Patient*innen nicht nur psychotherapeutisch, sondern auch medikamentös behandeln.

Als Psychotherapeut*in selbstständig machen – so geht’s

Du hast die Ausbildung gemeistert, die Approbationsprüfung bestanden und die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen? Herzlichen Glückwunsch – das war ein langer Weg! Jetzt kannst du dich entscheiden: angestellt oder selbstständig?

Als selbstständige*r Psychotherapeut*in hast du mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung. Du kannst deinen Arbeitsalltag frei gestalten, führst mit einer eigenen Praxis aber auch ein Unternehmen. Neben fachlicher Kompetenz und einer guten Selbstfürsorge braucht es Disziplin, Organisationstalent, betriebswirtschaftliches Grundwissen sowie Kenntnisse in Marketing, Buchhaltung, Datenschutz & Co. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du dich als Psychotherapeut*in selbstständig machen kannst.

1. Praxisform wählen

Im ersten Schritt solltest du dir überlegen, welche Praxisform die richtige für dich ist. Zum einen hast du die Wahl zwischen der klassischen Einzelpraxis und einer Gemeinschaftspraxis. Arbeitest du allein, bietet dir das maximale Freiheit, aber auch volle Verantwortung. In einer Gemeinschaftspraxis kannst du dir die Kosten für Miete und Ausstattung teilen und profitierst vom kollegialen Austausch, hast aber auch weniger Autonomie.

Zum anderen solltest du dich entscheiden, ob du deine Patient*innen privat behandeln möchtest oder eine Kassenzulassung beantragst – dann kannst du deine Honorare mit den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) abrechnen. Die GKV-Zulassung wird vom Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) erteilt. Durch die Zulassung wird deine Praxis zur Vertragspraxis. Für die Zulassung braucht es:

- Approbation und Fachkunde

- Eintrag ins Ärzt*innenregister

- Nachweis über Weiterbildungen

- Zulassungsantrag bei der KV im Rahmen der regionalen Bedarfsplanung

Das Problem mit der Kassenzulassung

Eine Kassenzulassung als Psychotherapeut*in zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Zum einen sind die Zulassungen durch die Bedarfsplanung beschränkt, welche die KV der Bundesländer vorgeben. Freie Kassensitze gibt es kaum – wer einen will, muss einen bestehenden Sitz von Kolleg*innen übernehmen, die ihre Praxis aufgeben.

Die Zulassung geht mit hohen Kosten und einem hohen bürokratischen Aufwand einher. Eine Vielzahl von Psychotherapeut*innen kauft halbe Kassensitze (Teilzeit-Zulassung), die je nach Region und Nachfrage zwischen 25.000 und 180.000 Euro kosten können – obwohl das eigentlich gar nicht erlaubt ist. Je beliebter die Region und das Fachgebiet, desto höher ist der verlangte Übernahmepreis.

2. Finanzierung planen

Nicht nur aufgrund der hohen Übernahmepreise für bestehende Kassensitze ist es wichtig, die Finanzierung deiner Praxis sorgfältig zu planen. Das Gute: als Psychotherapeut*in investierst du zwar in Miete und eine ansprechende Ausstattung, brauchst aber keine teuren medizinischen Geräte. In dieser Hinsicht sind die Kosten deiner Existenzgründung also überschaubar.

Als erste Orientierung kannst du mit folgenden Gründungskosten rechnen, wenn du dich als Psychotherapeut*in selbstständig machst:

Praxisausstattung: ca. 10.000 bis 30.000 Euro

Mietkaution: ca. 2.000 bis 6.000 Euro

Beratungskosten, Versicherungen: ca. 2.000 bis 5.000 Euro

Laufende Kosten für Miete, Software, Buchhaltung etc.: ca. 2.000 bis 4.000 Euro im Monat

Überlege dir, wie du deine Gründung finanzieren willst. In Frage kommen verschiedene Finanzierungen, zu denen du auf unserer Seite Finanzierungsmöglichkeiten umfangreiche Informationen findest. Deine Selbstständigkeit kannst du beispielsweise über Eigenkapital, einen Bankkredit oder einen Förderkredit finanzieren.

Schätze deine Einnahmen und Ausgaben realistisch ein – insbesondere in den ersten sechs bis 12 Monaten. Ein finanzieller Engpass kann schnell existenzgefährdend werden.

3. Businessplan erstellen

Ohne einen soliden Businessplan geht es bei keiner Selbstständigkeit: er ist die Basis einer jeden Gründung und hilft dir, deine Praxis zielgerichtet zu führen. Außerdem wird er von der Bank verlangt, wenn du einen Kredit (z. B. für die Kassenzulassung) beantragen möchtest.

Folgende Punkte gehören in deinen Businessplan:

- Praxisform und Zielgruppe

- Therapiemethoden

- Kostenkalkulation (Gründung, Ausstattung, laufende Kosten)

- Einnahmenplanung

- Finanzplan

- Marketingkonzept

Erarbeite deinen bankfertigen Businessplan

Ganz einfach mit unserem kostenlosen Tool.

4. Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen

Um dich als Psychotherapeut*in selbstständig zu machen, musst du auch einige formale Anforderungen erfüllen, die sich u. a. aus dem Berufsrecht und dem Datenschutz ergeben:

- Berufsrecht: Du weißt es bereits – für deine eigene Praxis brauchst du eine Approbation und den Nachweis deiner Fachkunde.

- Schweigepflicht: Über die Themen, die dir deine Patient*innen anvertrauen, darfst du nicht mit Dritten sprechen – du unterliegst der Schweigepflicht.

- Datenschutz & DSGVO: Patient*innendaten fallen unter die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und unterliegen damit einem besonderen Schutz, den du sicherstellen musst (z. B. durch verschlüsselte Datenübertragung, abschließbare Aktenschränke, Beachtung der Aufbewahrungsfristen).

- Berufshaftpflichtversicherung: Eine berufliche Haftpflichtversicherung schützt dich vor Schadensersatzansprüchen Dritter – z. B., wenn dich Patient*innen verklagen, weil sie durch deine Behandlung einen Nachteil erlitten haben. Willst du dich als Psychotherapeut*in selbstständig machen, gehört sie zu den Pflichtversicherungen.

5. Standort und Räumlichkeiten

Überlege dir, wo du deine Praxis eröffnen möchtest. Sie sollte gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und leicht aufzufinden sein. Auch die Gewerbemiete für die Räumlichkeiten sollte ins Budget passen. Wichtig ist eine ruhige Atmosphäre, in der sich deine Patient*innen sicher und wohl fühlen – schließlich sprechen sie hier oft über sehr persönliche und sensible Themen. Achte auf ausreichend große, gut belüftete Räume mit Schallschutz, um die Privatsphäre zu schützen.

Beim Thema Bedarf und Konkurrenz wirst du als selbstständige*r Psychotherapeut*in anderen Unternehmer*innen gegenüber einen Vorteil haben – denn längst ist der Bedarf nach psychotherapeutischer Versorgung in vielen Regionen deutlich höher als das vorhandene Angebot. Eine Wettbewerbs- und Konkurrenzanalyse ist dennoch nicht verkehrt.

6. Anmeldung bei Finanzamt & Berufsgenossenschaft

Deine selbstständige Tätigkeit als Psychotherapeut*in musst du innerhalb eines Monats beim Finanzamt anmelden. Da du steuerrechtlich als Freiberufler giltst und kein Gewerbe benötigst, reicht es aus, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Dadurch erhältst du eine eigene Steuernummer, die du zur Abrechnung deiner Honorare brauchst. Auf deinen Rechnungen darfst du keine Umsatzsteuer ausweisen, denn Heilbehandlungen sind umsatzsteuerfrei.

Wichtig ist: ein Gewerbe brauchst du nur dann nicht, wenn du unter die klassischen Katalogberufe fällst (was du als Psychotherapeut*in tust). Möchtest du zusätzlich eine Beratungsfirma gründen oder Coach*in werden, kann es jedoch sein, dass du ein Gewerbe anmelden musst. Du kannst auch neben deiner freiberuflichen Tätigkeit als Therapeut*in ein Gewerbe haben. Lass dich im Zweifel steuerrechtlich beraten.

Neben dem Finanzamt musst du dich beim berufsständischen Versorgungsnetzwerk deines Bundeslandes melden. Diese kümmern sich um deine Altersvorsorge anstelle der gesetzlichen Rentenversicherung. Du bist meldepflichtig und musst dich aktiv selbst kümmern – tust du das nicht, kann das zu Nachzahlungen führen.

7. Marketing und Patientengewinnung

Auch bei deiner Tätigkeit als selbstständige*r Psychotherapeut*in gehört Marketing zu deinem Businessalltag, um neue Patient*innen zu gewinnen. Allerdings schränkt die Musterberufsordnung für Heilberufe die Art und Weise von Eigenwerbung ein. Verboten sind z. B. eine übertriebene Selbstdarstellung, irreführende Versprechen und Werbung mit Meinungen von Patient*innen.

Zulässig im Rahmen deines Offline und Online Marketings sind folgende Maßnahmen:

- Eigene Website: Seriös, barrierefrei, DSGVO-konform

- Eintrag in Online-Verzeichnissen: z. B. therapie.de, jameda, psychotherapiesuche.de

- Kooperationen mit Hausärzt*innen, Kliniken, Beratungsstellen

Achte auf sachliche Informationsvermittlung, ein Praxisschild mit allen notwendigen Angaben und auf eine Website, die deine Themenschwerpunkte in den Mittelpunkt stellt. Diese sollte auch Punkte wie Sprech- und Telefonzeiten sowie deine Kontaktdaten beinhalten.

8. Fortbildung und Supervision

Als Psychotherapeut*in solltest du dich stetig weiterbilden. Das ist nicht nur ein Appell an deine persönliche und berufliche Entwicklung, sondern wird auch von den Berufskammern vorgeschrieben. Die regelmäßigen Fortbildungen (z. B. in Form von Seminaren, Kongressen oder Workshops), musst du oftmals in Form von gesammelten Punkten nachweisen – als Psychotherapeut*in mit Kassenzulassung innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Daneben ist auch Supervision essenziell, denn sie dient der Sicherung deiner Arbeitsqualität, der Selbstreflexion und deiner Weiterentwicklung. Du gewinnst neue Perspektiven und lernst, dein eigenes Verhalten in der Therapie besser zu verstehen und Gefühle und Gedanken einzuordnen.

Fazit

Sich als Psychotherapeut*in selbstständig zu machen, bringt einige Herausforderungen mit sich – angefangen von der langjährigen Ausbildung bis hin zur organisatorischen und finanziellen Verantwortung einer eigenen Praxis. Auf dem Weg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit braucht es Geduld, Disziplin und Fachwissen. Gelingt es dir, deine fachliche Expertise als Psychotherapeut*in mit unternehmerischem Denken zu kombinieren, kannst du deine Arbeit nicht nur unabhängig und selbstbestimmt gestalten – sondern auch langfristig etwas in der Gesellschaft bewirken.

FAQ

Psychiater*innen haben Medizin studiert und sind approbierte Ärzt*innen mit einer Fachärzt*innenausbildung in Psychiatrie. Sie dürfen auch Medikamente verschreiben. Psycholog*innen haben ein Psychologiestudium abgeschlossen, dürfen ohne Zusatzausbildung aber nicht therapeutisch arbeiten. Psychotherapeut*innen haben diese Weiterbildung nach ihrem Studium absolviert und dürfen daher psychische Erkrankungen behandeln.

Während der praktischen Ausbildung zur Psychotherapeut*in liegt die Vergütung oft zwischen 500 Euro und 1.200 Euro im Monat. Wer noch nach dem alten System studiert hat, absolviert viele Teile der Ausbildung unbezahlt oder muss sogar für Seminare und Supervision selbst zahlen. Im Rahmen des neuen Psychotherapie-Studiums hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA) mindestens 1.000 Euro brutto im Monat erhalten müssen.

Psychotherapeut*innen fallen unter die sogenannten Katalogberufe und gelten daher steuerrechtlich als Freiberufler*innen. Eine Gewerbeanmeldung ist zwar nicht erforderlich, allerdings müssen sie sich beim Finanzamt anmelden und eine Steuernummer beantragen.

Eine Privatpraxis behandelt ausschließlich Privatpatient*innen und Selbstzahler*innen, darf aber nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Dafür braucht es eine Kassenzulassung, die durch die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) der jeweiligen Bundesländer zugeteilt wird.